白色污染“新解”!上海研究团队在全球首次实现工程塑料低能耗降解

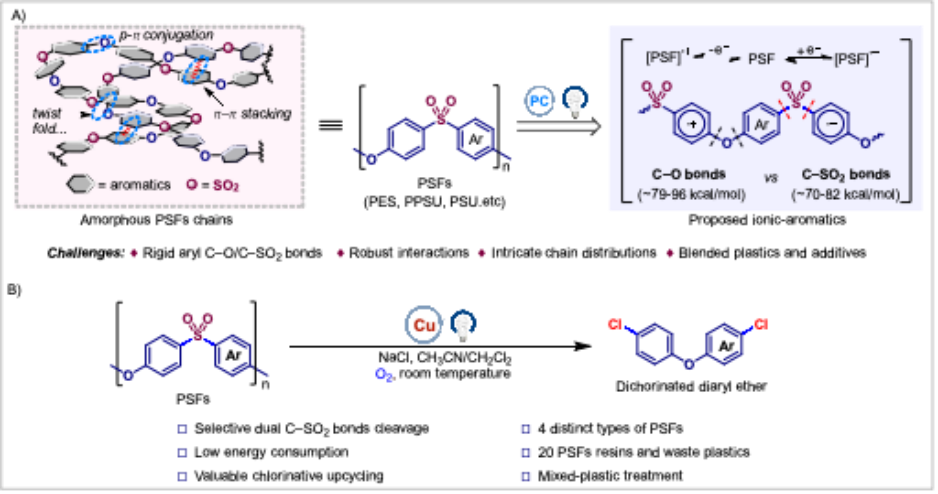

塑料污染是人类亟待解决的全球性环境危机,而在各类塑料中,工程塑料的降解回收更是困难重重。5月28日,华东师范大学姜雪峰和赵银松研究团队在Nature Sustainability期刊上发表一项研究成果,提出了一种可见光/丰产铜催化的芳基脱砜氯代策略,在常温常压空气兼容条件下,高效突破了聚砜塑料(PSFs)的升级回收。

姜雪峰告诉澎湃新闻记者,这应当是世界上首次实现工程塑料在低能耗、真实场景下的降解回收。让高分子材料能够重新回到有价值的单体,就能产生经济的循环,这对于可持续发展非常重要。

聚砜塑料的化学回收 受访者供图

破解工程塑料降解回收难题

随着高分子塑料的功能不断提升,它们现在越来越多地被应用在生产生活的方方面面,甚至取代钢铁、玻璃等材料。但是在带来诸多便利的同时,这些塑料使用完后怎么办?除了焚烧、填埋之外,是否能够实现更高效更绿色的化学回收?一直以来,这都是一个前瞻性的世界难题。

譬如聚砜塑料(PSFs),其具有优异的化学腐蚀耐受性、高温高压承载性(Tg高达230°C)、机械强度抵抗性(抗拉强度达110 MPa)等性能,媲美陶瓷或金属材料,却远远轻于它们,因此被广泛应用于医疗、汽车、航空、航天等领域。

据统计,全球PSFs年需求量达100000吨,且呈快速增长趋势。由于PSFs聚合物主链刚性单元具有较高的键能,分子链内/链间相互作用力强,以及复杂的分子链构象,其化学回收极具挑战。与此同时,真实PSFs材料通常还含有多种复合塑料(聚烯烃、聚酯等)和多种必须添加剂(色素、粘合剂、抗氧化剂等),导致降解回收十分复杂,迄今没有任何方法。

而该项研究给出了一种极具应用意义的“新解”。基于光催化惰性键活化及塑料降解研究基础,研究发展了一种可见光/丰产铜催化的芳基脱砜氯代策略,以廉价易得的氯化铜为光催化剂,氯化钠/二氯甲烷为氯源,氧气为绿色氧化剂。通过可见光诱导铜盐配体发生金属电荷转移(LMCT),产生高活性氯自由基,精准断裂聚砜(PSFs)芳基C(sp²)–SO2键,并将其转化为高附加值的二氯代双芳基醚单体,收率高达85%。

该策略可降解回收四类二十种商用PSFs树脂及真实塑料废弃物(如医用透析膜、机械外壳、高强奶瓶等),同时实现了克级规模升级降解回收。此外,该策略在混合塑料中展现出良好的PSFs特异性回收,可以突破传统回收策略对原料纯净度的依赖。通过“精准脱砜氯代—定向升级回收”的创新路径,为废弃聚砜复合材料的高效化学回收提供了崭新的解决方案。

循环经济的前提是科学循环

2011年回国以后,姜雪峰就一直致力于塑料降解回收的研究,此前也已在多种类型塑料的回收方式上实现技术突破。在他看来,前期的世界科学都在关心“创造”,而鲜有人在意废弃后的问题。但随着电池、塑料给生态和生活构成越来越大的危险,科学应当关心可持续发展。他说:“如果只是创造而不能把它恢复原样,那是不负责任的。”

在他的科研生涯中,早期的研究对象集中在活化模型上,针对理想化的模型通过一些极端条件实现降解回收。但随着对塑料的结构、层级、活化等认知不断加强,姜雪峰明白真正的研究价值在于那些真实的、废旧的塑料。只有实现了低能耗的降解才具有真正的商业价值,不然所谓的科研只能是实验室里的论文。

此次聚砜塑料降解回收的突破,正体现了三个关键词:低能耗、真实、废旧。在常温常压空气兼容条件下就能柔和地实现降解,低能耗才有低成本,才有生产应用的价值,并且回收所得的单品还能继续用于制作复合材料。真实,则是将真实场景中的塑料产品作为对象,它一定是掺杂了发泡剂、粘合剂、稳定剂等多种成分的混合物。废旧,就是将垃圾场中塑料沾染的水、糖、色素、尘土等考虑在内,而不是一个“理想状态的白花花的成品”。

在真实废旧塑料的降解回收上,姜雪峰所做的诸多研究都走在世界前沿。与此同时,相关的研究项目在海南也已有落地试点。姜雪峰表示,每个阶段团队都在突破不同塑料的降解方式,希望最后能够系统化、体系化地把人类面临的各种各样的塑料降解问题一一解决。

“人类创造出高分子是对社会帮助非常大的一件事,但是使用完了以后,我们不能让它废弃在这个世界上,而应该让它全生命周期地循环起来。”姜雪峰说,“人类实现可持续发展需要循环经济,而循环经济的本质是要科学先循环起来。”