深蓝车机弹窗广告事件启示:尊重永远比流量更珍贵!

27 日,有深蓝车主反映,车辆启动时车机屏幕自动弹出广告弹窗,内容为 " 感恩 48 万深蓝车主信任,现面向首任车主发放 10000 元 S09 专属购车券 "。广告未提供关闭选项,部分车主甚至在驾驶过程中遭遇推送,引发安全担忧 。

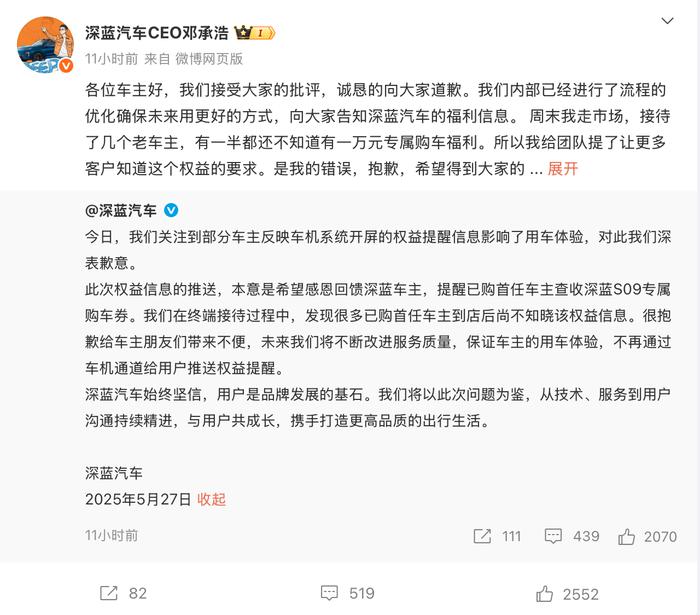

车主普遍质疑这一行为 " 侵犯隐私 "" 割老用户韭菜 ",更有用户直指 " 车企将车机变为广告屏,是拿用户安全开玩笑 " 。事件发酵后,深蓝汽车当晚紧急发布致歉声明,承认推送方式欠妥,并承诺 " 不再通过车机通道推送权益信息 " 。CEO 邓承浩也公开道歉,称初衷是让更多车主了解权益,但承认 " 执行方式错误 ",已优化内部流程 。

深蓝汽车作为长安旗下新能源品牌,曾以 " 用户共创 " 为核心理念,开通五大官方吐槽渠道,宣称累计优化 2000 余条用户建议 。然而此次广告风波却与其承诺背道而驰,暴露出车企在智能硬件变现冲动下的策略迷失。车机系统作为驾驶交互的核心载体,其信息推送本应以安全和效率为前提,但深蓝将之用作广告位的尝试,折射出行业普遍困境——车企既想通过车载屏幕构建流量入口,又尚未找到商业价值与用户体验的平衡点 。

根据《广告法》第四十三条,未经用户同意不得通过交通工具推送广告,而深蓝既未提前告知也未设置关闭功能,涉嫌违法 。法律专家指出,车机属于车主私有设备,车企此举可能侵犯物权与隐私权。更深层的伦理争议在于,当车企将用户视为 " 流量池 " 而非合作伙伴时,品牌与消费者之间的信任纽带必然遭受冲击 。

值得注意的是,深蓝汽车在冲刺销量目标的重压下,广告投放或是其促销手段之一。但这种 " 饮鸩止渴 " 式的营销,反而加剧了用户对品牌 " 频繁降价 "" 背刺老车主 " 的不满 ,反映出新能源市场竞争白热化背景下,部分车企在短期销量与长期口碑间的抉择失据。

此次风波绝非孤立事件。从早前一汽大众 ID.6 车机广告,到奔驰 EQ 系列推送付费订阅功能,车企屡屡试探用户底线 。深蓝事件的特殊之处在于,其发生在一个以 " 年轻化 "" 用户共创 " 为标签的新兴品牌身上,更具警示意义。

智能汽车不应沦为手机广告模式的复刻。相较于强制弹窗,车企完全可以通过 APP 通知、短信提醒等非干扰方式传递信息 。更深层的解决之道在于重构商业逻辑:将车机系统视为服务载体而非流量工具,例如通过用户自愿订阅的个性化服务实现盈利,或像特斯拉那样通过软件升级创造附加值。

对深蓝而言,危机亦是转机。若能将道歉承诺转化为实际行动——如建立广告推送 " 白名单 " 机制、开放用户自主选择权、将权益信息转化为定制化服务——或能重塑品牌形象。毕竟,在新能源赛道上,用户口碑才是真正的护城河 。

尊重,永远比流量更珍贵!