郑建栋:唐昭陵陵山南麓陪葬墓布局再认识

作者:郑建栋

来源:“中国社科院考古所中国考古网”微信公众号

原文刊载于《考古》2024年第11期

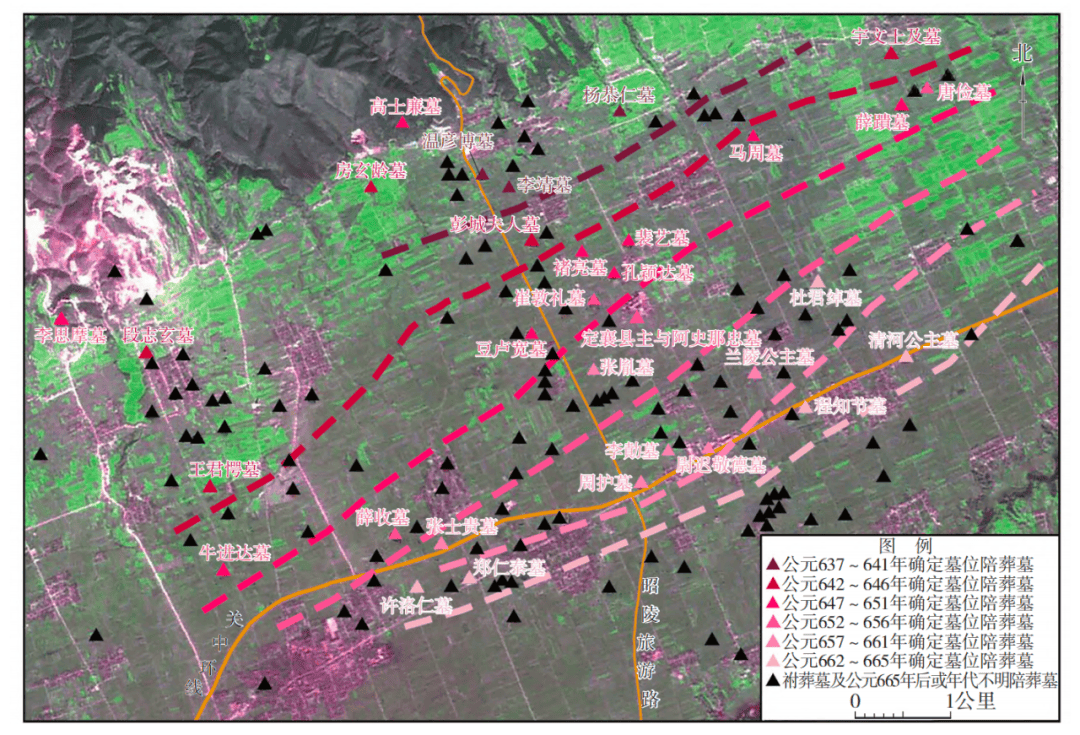

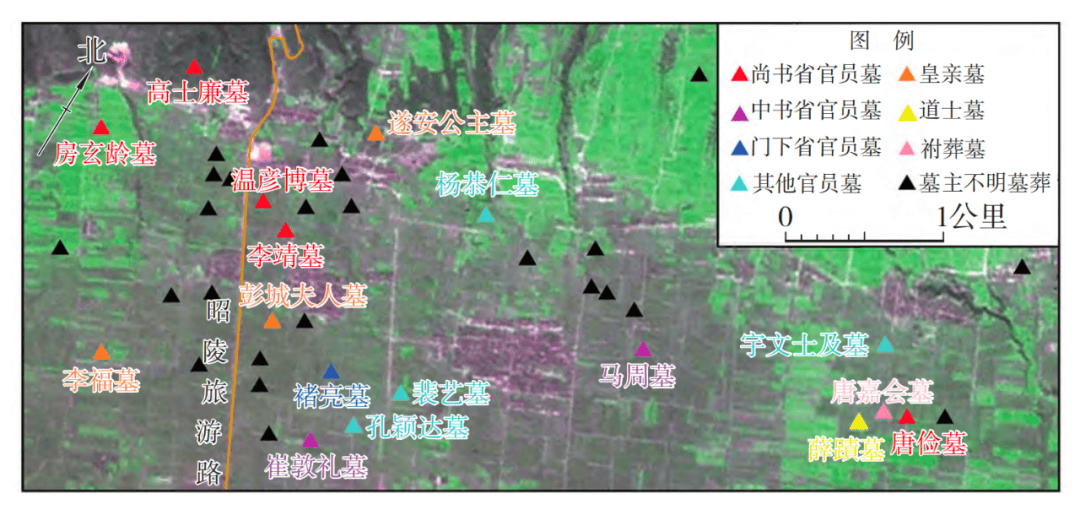

图一 唐显庆五年(公元660年)前陪葬墓分布图

(据《昭陵探珠》第46页图1-26改绘)

现在对宇文士及、李思摩的最终文武身份再进行探讨。宇文士及贞观初任中书令,继而先后担任殿中监、蒲州刺史、右卫大将军,后复为殿中监、加文散官金紫光禄大夫,这是其生前担任的最后官职,死后赠左卫大将军、凉州都督,生前最后身份为文官,去世后赠予武职。据其散官身份、长期担任文官的职事官履历及墓位选择,以文官身份入葬可能性很大。李思摩生前官职基本为武职,生前最后官职为右武卫大将军,死后赠兵部尚书、使持节都督夏银绥三州诸军事、夏州刺史。李思摩葬于武官安葬区,结合生前最后官职为武官和为官生涯情况,基本能确定李思摩是以生前最后官职的武官身份入葬。从上述分析也可看出,当死后赠官与生前最后官职文武属性不一致时,生前最后官职在官员最终文武身份界定中可能是比死后赠官更重要的考虑因素。由此,关于昭陵功臣墓主最终文武身份的界定依据,无论死后赠官与生前最后官职文武属性一致或不一致的功臣,还是死后赠官不具有文武身份标识性的功臣,在界定其最终文武身份时,生前最后官职一般应是主要的考虑因素。

关于英卫峰认为陪葬墓区存在“中轴线”,并将“中轴线”作为文武两区的分界笔者不认同。英卫峰经过考证,认为陪葬墓区中部南北向旅游路在古代为陵山南麓陪葬墓区的中轴线,该道路东、西两侧分别为文官陪葬区和武官陪葬区,而文臣高士廉墓、房玄龄墓位于该道路西侧,是因墓主尊崇身份选址更靠近陵山而导致的特例。其实,位于该道路西侧的豆卢宽墓也应为文官墓。根据豆卢宽神道碑碑文,其曾于贞观十二年(公元638年)第一次致仕时授从二品武散官镇军大将军,后复出担任刺史,第二次致仕时授从二品文散官光禄大夫,去世后赠正二品文散官特进,这是其担任的最高品级官职,神道碑也题名为《大唐故特进芮定公之碑》,故豆卢宽应以文官身份入葬。因此上述旅游路可能是穿过了显庆五年以前文官陪葬区域,而不是文武区的分界线。文官区的西界应大致在房玄龄墓、豆卢宽墓南北连线一带。该地带以西至武官区有较宽的缓沟,形成天然的分割。显庆五年之前,陵山南麓陪葬墓区应是根据地形状况大致形成东西两区,“文武分左右”并不一定需要有严整的中轴线。

龙朔年间(公元661~663年)以后,明确墓主为武官的陪葬墓有10座,确定入葬的文官仅李勣1人,陪葬文官数量明显变少,这应与显庆年间以后政治形势发生变化、太宗元老重臣受到严重打击有关。从分布看,武官墓此时已无东西区限制;文官目前所知没有龙朔年间以后确定墓位陪葬的,所以文官在这一时期是延续之前传统仍埋葬在东部还是也葬入西部,尚未可知。从目前材料看,西部似乎保持了作为武官安葬区的趋势,东部则变成文官墓、武官墓混杂的区域。同时,这一时期皇亲墓不仅葬于东部,在西部也开始出现。

(二)按时序自北往南安排墓位

按时序自北往南安排墓位由《昭陵陪葬墓调查记》最早提出,黄展岳、沈睿文、程义等亦认可这一观点。程义对此问题做过专门梳理,按照已知墓主的入葬时间对陪葬墓进行过排列,本文作进一步补充。陵山南麓已知墓主陪葬墓最早入葬的为贞观十一年(公元637年)的温彦博墓,最晚为开元二十六年(公元738年)的李承乾墓,除祔葬墓外,可将确定墓位进程划分为三个阶段。

第一阶段为贞观十一年至麟德二年(公元665年)。将这一时期墓葬按确定墓位时间早晚,以五年为单位,分为六个小阶段显示在图内(图二)。可看到各阶段墓葬南沿大致与山体平行,逐步往东南排列,西区因可葬地带较窄,贞观十六年(公元642年)以后往南延伸比东部稍快,整体显示出较明显的按时间早晚由北往南排列过程。各阶段之间虽均有不同时段墓葬交错,但除李思摩、高士廉墓外,交错幅度不大,仅相邻时段有交叉。受地形等因素影响,墓葬由北往南排列并不是整齐推进,而是参差往南布置。李思摩墓、高士廉墓虽确定墓位时间相对较晚,但因墓主身份较特殊,墓葬选址在山体南坡高处,从而形成明显的往北前叉。李思摩作为一位重要的突厥族政治人物,被唐庭赐姓李氏,曾册封为突厥可汗,去世后受特殊恩典“于司马院外高显处葬,冢象白道山”。高士廉为长孙皇后舅父,生前担任职事官最高官衔尚书右仆射,死后赠司徒(正一品),贵及人臣,深得太宗信任,去世后特葬于“九嵕山之南趾”。麟德二年时,陪葬墓南沿到达郑仁泰墓、程知节墓、清河公主墓东西一带。

图三 开元二十六年(公元738年)前确定墓位进程示意图

(据《昭陵探珠》第46页图1-26改绘)

第三阶段是开元六年(公元718年)至开元二十六年(公元738年)。光宅元年以后,昭陵出现了长时段的陪葬“空白期”,直至开元年间再次有较多陪陵人员入葬。这一时期墓葬基本在郑仁泰墓、程知节墓、清河公主墓东西一带以南、泔河以北,也存在往北前叉墓葬(见图三)。

本讨论是依据目前已知确定墓位时间的墓葬,对陪葬墓区扩展过程的一个大致描绘,受材料所限,具有一定的主观性。伴随以后更多历史信息的获知,这一过程会经过修正而更为准确,但整体进程应与上文讨论相差不远。

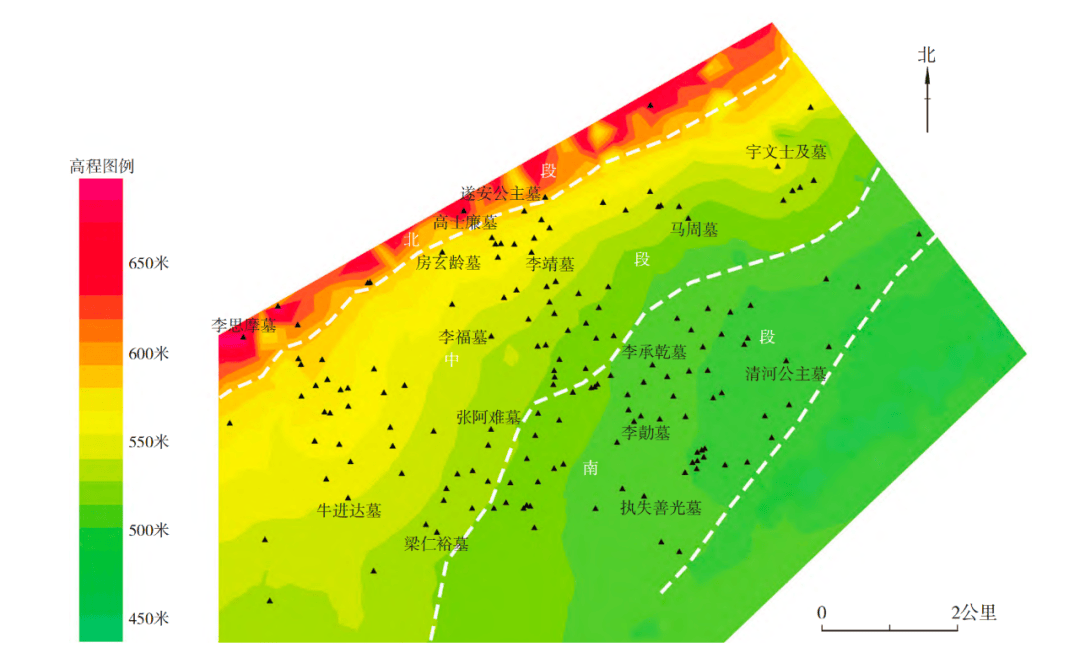

(三)地形影响

程义曾对地形因素在陵山南麓陪葬墓布局中的影响进行研究,发现陪葬墓区内分布有两条西北-东南走向的缓沟,将墓区分为东中西三个区域。在此观点基础上,通过地形分析,可进一步将陵山南麓陪葬墓区按地形变化大致分为北、中、南三段(图四)。

图五 陵山南麓陪葬墓区整体布局形态

(据《昭陵探珠》第46页图1-26改绘)

北段大致为牛进达墓、张胤墓东西一带以北,陪葬墓时间大致在显庆三年(公元658年)以前。该段可明显分为东西两区,两区间有较宽的缓沟,东区为文官埋葬区,也埋葬皇亲,西区为武官埋葬区,形成文左武右的空间格局。

南段大致为牛进达墓、张胤墓东西一带以南至泔河以北,陪葬墓时间大致在显庆三年以后至开元年间,其中光宅元年(公元684年)至开元初有较长时段的入葬萧条期。北段西区高地在该段往东偏移,陪葬墓随地势布置,东西基本连成一片。武官不仅埋葬在该段西部,也葬入东部。文官墓数量较少,武官墓是该段陪葬墓的主体。整体来看,南段变为文官墓、武官墓混杂,但以武官墓为主体的埋葬区,皇亲墓在该段东西部也均有分布。

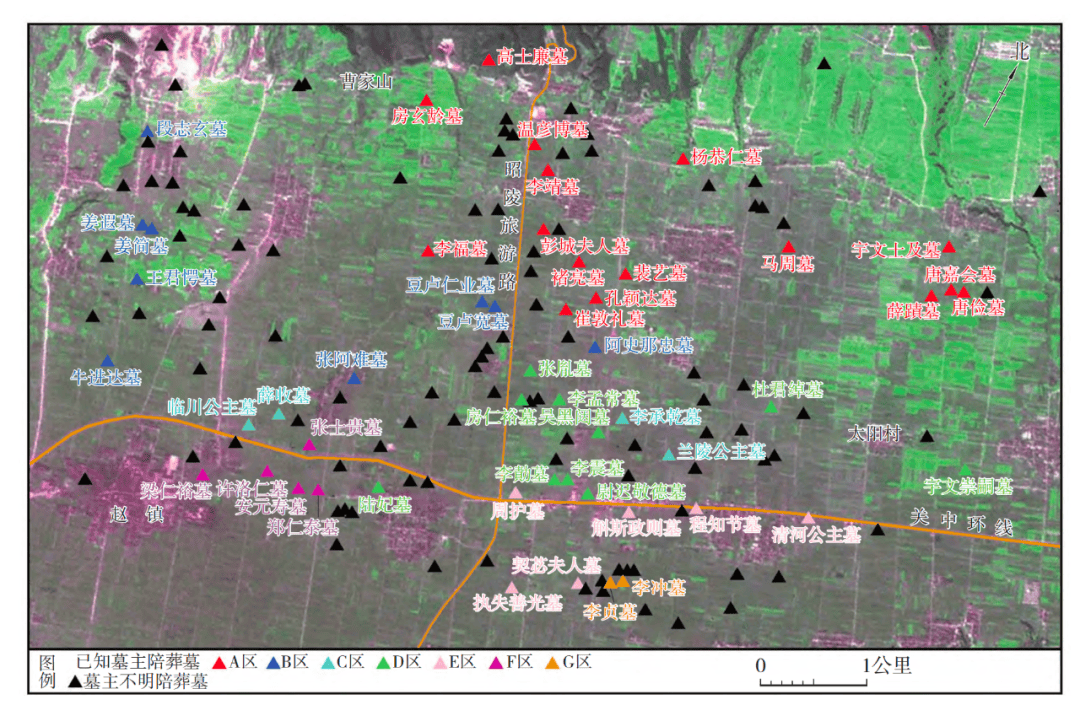

二、陵山南麓陪葬墓布局是否存在模拟唐长安城皇城现象辨析

唐昭陵陵山南麓陪葬墓布局存在模仿唐长安城皇城的现象由沈睿文提出,进而推论陵山区域陪葬墓是模仿唐长安城宫城,并将昭陵陪葬墓仿效唐长安城宫城与皇城,作为唐帝陵模仿唐长安城营建的重要论据。沈睿文使用《昭陵陪葬墓分布示意图》,将陵山南麓已确定墓主陪葬墓分为七个区,分别为A区(陵山南趾区)、B区(澄心寺和安乐原北部区)、C区(临川公主、薛收、李承乾及兰陵公主一线)、D区(安乐原东区中部)、E区(安乐原东区中南部)、F区(瑶台寺南区)、G区(安乐原南缘区),为便于讨论,将上述分区按不同颜色,绘制在标有比例尺的正射影像图上(图六)。沈睿文认为在A、B与D、E/F四区中已知墓主人的官职按墓位排列,与这些官职相应的长安皇城衙署排列基本顺次对应,且遵循衙署在皇城左侧者墓位在先在北上原则,从而得出昭陵陵山南麓陪葬墓布局存在有意模仿唐长安城皇城(图七)的现象。本文按照上述分区,采用陪葬墓位置绘制更为准确的标有比例尺的正射影像图,按照与《昭陵陪葬墓分布示意图》相同的图纸方向(北偏东约30度),进行重新梳理,对上述相关认识进行辨析。

图七 唐长安城宫城、皇城图

[采自《唐陵的布局:空间与秩序》(增订本)第333页图6-5]

首先,有必要对功臣墓主官职的采用进行说明。唐昭陵功臣墓主一般有散官、职事官、勋官等多个官衔。本研究与墓主官职所对应皇城衙署有关,皇城衙署均为职事官衙署,故主要考虑墓主的职事官。沈睿文研究所采用墓主官职为“生前官职”,在其论证中,大多数墓主采用的是生前最后官职,也有少数采用的是生前非最后官职或死后赠官,如杨恭仁采用的是生涯中期的吏部尚书,张胤采用的是去世后赠的礼部尚书。

考虑到我国古代社会等级森严,对个人身份非常重视,在墓主去世后对其身份的论定应是很严谨的事情。昭陵功臣墓主为官生涯往往历任多职,一般是逐步升迁,且去世后通常有更高品级的赠官。假若功臣墓主官职是确定墓位的主导因素,一般应以为官历程中最高的官职作为依据。功臣墓主生前非最后官职的品阶一般低于生前最后官职,故通常情况下不宜将生前非最后官职作为墓主死后身份的考虑因素。同时,从功臣墓主去世后赠官属性看,仅少数功臣赠官中有可与皇城衙署对应的中央职事官。故考虑到昭陵绝大多数陪葬功臣生前和死后官职均是不断升迁,以及死后追赠官职属性,关于墓主官职的采用,大多数功臣宜采用生前最后官职,少数采用死后赠官。

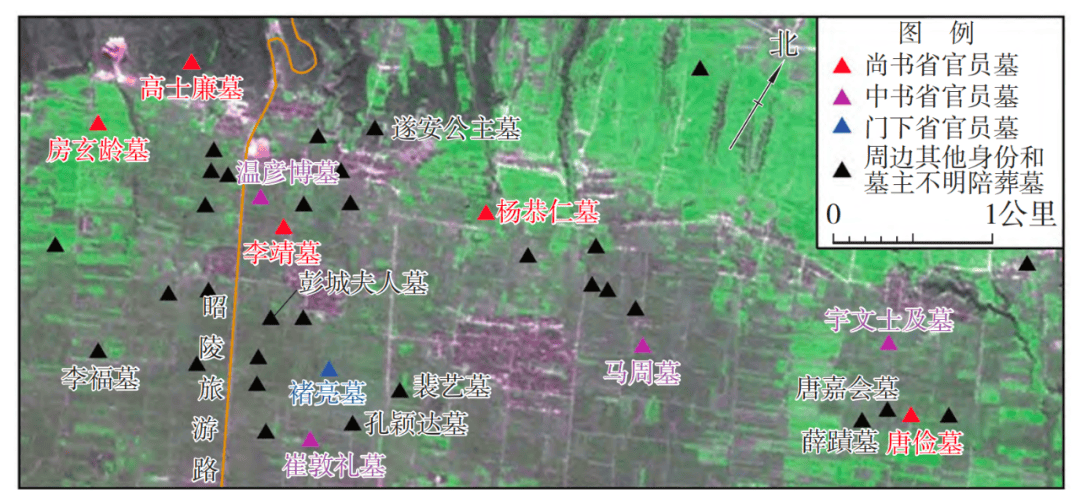

沈睿文认为A区自西向东安排了尚书、中书及门下三省的官员,并认定该区以三省官员身份确定墓位的功臣有10位,这些功臣分属三省不同衙署,其墓葬虽彼此交错、分布分散,但整体来看,尚书省官员墓确实在该区西北部相对集中,中书及门下省官员墓偏向东南(图八)。该区自西向东安排尚书、中书及门下三省官员墓的认识似可勉强成立。

图九 本文确定A区三省官员墓分布图

(据《昭陵探珠》第46页图1-26改绘)

但在A区中,除三省官员外,还布置有皇亲、太常卿、地方官、道士等人员墓葬。除祔葬墓外,本区已确定墓主的墓葬共16座,其中三省功臣墓8座、其他功臣墓4座、皇亲墓3座及道士墓1座,三省官员墓和其他身份墓主的墓葬数量相当(图一〇)。整体来看,该区埋葬人员身份、官职混杂,三省官员墓和其他人员墓交错分布,确定墓位时间交叉,将三省官员墓的分布单独讨论其实并不合适。假若该区确要按照一定规律布置三省官员墓,但在同一时段,又错杂安排如此多其他身份人员墓葬,形成的鲜明抵牾难以有合理解释,并不符合常理。这种情况下,该区出现尚书、中书及门下三省官员墓自西北向东南排列的情形很难说是有意为之。

图一〇 A区已知墓主身份墓葬分布图

(据《昭陵探珠》第46页图1-26改绘)

该区西北部安置的尚书省官员有温彦博、李靖、房玄龄、高士廉,这些功臣确定墓位时间较早,温彦博、李靖属于最早时段确定墓位的一批人员,房玄龄、高士廉稍晚。这四人最终职事官为尚书左仆射或尚书右仆射,尚书左、右仆射当时为尚书省的最高长官,具有超出中书、门下两省最高长官的突出地位,也是职事官的最高官衔;李靖、房玄龄、高士廉还位居三公,有官阶正一品的司空、司徒或太尉等加官,受到极高礼遇。从与皇家关系看,高士廉、房玄龄、温彦博家族均与皇家联姻,尤其是高士廉为长孙皇后舅父,故上述官员均地位尊崇,在群臣中身份最高、显贵之极。这四人应是因确定墓位时间早,且最受荣宠,从而墓位在文官埋葬区更为靠近西北侧主陵;房玄龄、高士廉虽确定墓位时间稍晚,但因身份独特,墓葬仍选址于地势更高、更为靠近九嵕山处,从而形成A区所谓尚书省官员墓在西北部较集中,中书、门下省官员墓偏向东南的局面。这一局面是因陪葬人员自身地位和确定墓位时间早晚自然形成,而不是因需要模拟皇城衙署的排列。该区同样为尚书省官员的唐俭,未安置于西侧,而是因入葬时间较晚,可能也有相对前述四人地位稍低缘由,被安置于东侧,可为上述推断提供反证。

B区沈睿文梳理出自西向东安排了左骁卫(牛进达)、左武卫(王君愕)、左监门(张阿难)、右武卫(豆卢仁业)、右骁卫(阿史那忠)等衙署将军,认为该区墓位安排,与墓主人官职对应的唐长安城皇城衙署排列,存在顺次对应现象。当我们审视上述官员墓位的选择,会发现阿史那忠、豆卢仁业墓位并不是因自身官职确定。阿史那忠墓位是因夫人定襄县主先逝,并于永徽四年(公元653年)陪葬昭陵而确定。阿史那忠去世后于上元二年(公元675年)与定襄县主合葬。豆卢仁业是祔葬其父豆卢宽,临近其父选择墓位。因此阿史那忠墓和豆卢仁业墓不宜纳入讨论。

这样B区沈睿文所排列墓葬仅有牛进达墓、王君愕墓、张阿难墓三座,数量少,难以说明问题。同时,位于该区的段志玄墓,沈睿文未纳入讨论。但从区位看,B区中段墓与王君愕墓、牛进达墓距离相对并不算远,且三者入葬时间间隔不长,段志玄入葬时间为公元642年,王君愕入葬时间为公元645年,牛进达入葬时间为公元651年,故客观来说,宜将段墓纳入讨论。段志玄最终职事官为右卫大将军,这样可纳入讨论的四座墓,按墓主官职对应衙署自西往东排列大致为左骁卫(牛进达)、左武卫(王君愕)、右卫(段志玄)、左监门(张阿难),段墓消解了所谓墓位与皇城衙署顺次对应现象。综上,B区所谓墓主官职按墓位排列与所对应皇城衙署排列的顺次对应关系难以成立。

C区共4座墓葬,数量较少,为3座皇亲墓与1座功臣墓。从分布看,该区墓葬过于分散,与其他区交错分布。从墓主身份看,皇亲墓在其他区也多有分布,功臣墓更是分布普遍。因此无论从分布还是墓主身份看,这4座墓都不宜作为一个单独的分区。

沈睿文认为D区埋葬尚书、司空、都督等官员墓葬。其研究中房仁裕官职采用的是兵部尚书。根据房仁裕神道碑,其去世后“诏赠左骁卫大将军,使持节、都(后缺约55字),朔□□日陪葬(昭陵)”;又间隔较长文字写道“上柱国、清河公仁裕轩(后缺约58字)於后渥,可赠兵部尚书、(后缺约56字)四州刺史”。该神道碑记载的两处赠官应不是同一时间发生,房氏入葬时应无第二处赠官提到的兵部尚书身份,该身份为陪葬昭陵后间隔一定时间追赠。因房碑文字剥沥严重,对第二次赠官情况交待不是很清楚,但同样的入葬后赠官在马周神道碑也有记载,其书写方式与房碑非常相似,可作为参照。因此,房仁裕官职不宜采用兵部尚书,可采用去世后首次赠官中的左骁卫大将军。

对D区可与皇城衙署对应的墓主官职,按照自西往东、自北往南顺序排列,分别为礼部尚书(张胤)、左骁卫大将军(房仁裕)、尚书左仆射(李勣)、右威卫大将军(李孟常)、左戎卫大将军(杜君绰),官职排列不存在与所对应长安皇城衙署排列的顺次对应关系。从墓主身份看,除祔葬墓外,该区埋葬有尚书省官员、地方官、皇亲及右威卫、左戎卫等衙署将军;此外,C区交叉分布在D区内的李承乾墓、兰陵公主墓,与上述人员墓葬更宜看作位于同区。综上,D区一带墓主身份混杂,且不存在墓主官职排列与皇城衙署排列顺次对应关系;同时,将D区看作主要埋葬尚书、司空、都督等官员也与事实有较大差距。

对于E区,沈睿文将该区墓葬分为南北两排,周护墓、程知节墓一排靠北,斛斯政则墓、执失善光墓一排靠南。但据墓位分布,斛斯政则墓明显与周护墓、程知节墓大致呈东西一线,而与执失善光墓南北相距较远;同时,从入葬时间看,执失善光墓与该区北侧三墓入葬时间相差半个多世纪,且期间有较长的陪葬昭陵“空白”期,“空白”期前后为不同的入葬阶段,故执失善光墓不宜与北侧三墓作为同区墓葬进行讨论。北侧周护墓、斛斯政则墓、程知节墓自西往东按官职排列分别为左骁卫将军、右监门将军、左卫大将军,并不存在与皇城衙署排列的顺次对应关系。

F区中,安元寿墓与郑仁泰墓的排列未遵循前述对应原则。安元寿为右威卫将军,郑仁泰为右武卫将军,在皇城衙署中右武卫在右威卫的左侧,按照衙署在皇城左侧者墓位在先在北上原则,右武卫将军郑仁泰墓应安排在安元寿墓西侧,但实际上位于安元寿墓东侧。除上述局部外,F区可大致看作存在所谓墓位排列与皇城衙署的顺次对应关系,但墓葬数量少,加之前文已证明A、B、D、E区对应关系均不存在的情况下,该区小样本的对应关系已无实际意义。此外,沈睿文在研究中提到,E区、F区基本在同一水平线上,大体可视为同一规划区域。假若将两区统一观察,进行墓位排列,也不存在墓主官职排列与皇城衙署的顺次对应关系。

在对各分区逐一梳理的基础上再整体审视分区情况。A区位于文官埋葬区北部。B区可分为东西两部分,东侧的阿史那忠墓、豆卢宽墓、豆卢仁业墓位于文官埋葬区,西侧的墓葬位于武官埋葬区,且间隔有较宽的缓沟,两部分不宜划分到同区。C区前文已说明,因墓葬分布与其他区交错,以及与该区相同身份墓主的墓葬在其他区分布的普遍性,C区难以作为一个独立分区进行讨论。D区墓葬和C区的李承乾墓、兰陵公主墓实际位于同一地带。F区墓葬与C区临川公主墓、薛收墓及D区陆妃墓邻近,其实更宜看作位于同一区域。E区北侧的周护墓、斛斯政则墓、程知节墓、清河公主墓从入葬时间和墓区发展进程看更宜分到D区,与南侧的执失善光墓、契苾夫人墓不宜分在同区。执失善光墓、契苾夫人墓与前述四墓入葬时间相差半个多世纪,且中间有较长时间是昭陵陪葬“空白”期,前后为不同的入葬阶段。整体来看,分区未充分考虑墓主身份、入葬时间和进程、地形影响等因素,出现了若干不合理的交叉与分割,尤其是B、E、F区,较明显存在为构建墓位排列与皇城衙署对应关系,而刻意分区的痕迹。

综上所述,A、B与D、E/F四区已知墓主官职按墓位排列与这些官职相应的唐长安城皇城衙署排列的顺次对应关系其实并不存在,且分区主观性较强,有先入为主之嫌,因此无法得出昭陵陵山南麓陪葬墓布局存在有意模仿唐长安城皇城的现象。

前述陵山南麓陪葬墓文武分左右、按时序自北往南排列、地形影响等也可作为佐证,进一步消解墓位模拟皇城衙署这一观点。从文武分左右看,唐长安城皇城衙署不是按文武分左右排列。按时序由北往南安排墓葬,表现出明显的时间规律性,与衙署位置的区位固定性相冲突。墓位选择明显需适应不规整的地形,也与皇城衙署井然严整的布局不同。

最后值得说明的是,功臣墓主身份往往是复杂的,在讲究身份等级的古代社会,在确定陪葬人员墓位时,应不会只考虑职事官身份。墓位选择应是综合考虑墓主的多种身份,并受入葬时序、地形,可能还有堪舆等因素影响。过度强调职事官身份在墓位选择中的作用,具有较大的片面性,是将墓主官职与皇城衙署进行对应这一研究方式的一大缺陷,这种片面性也必然导致难以得出可靠的结论。

也许有人会受陵墓“若都邑”观念影响,认为唐昭陵陵山南麓通过功臣陪葬墓文武分左右排列模拟唐长安城皇城,其实这一认识并没有切实证据。官员文武分班而立是唐代的基本政治礼仪,体现在若干政治礼仪活动中,在朝参、祀典等很多场合都是文武分列。昭陵陵山南麓功臣陪葬墓在显庆五年(公元660年)之前,基本遵循左文右武排列,应是为体现君臣间的政治礼仪秩序,而不是为模拟某一空间。

三、关于生前赐茔地

沈睿文根据房玄龄、李靖、李勣等生前得赐昭陵茔地,认为昭陵陪葬墓中有相当一部分陪葬者生前就赐以茔地,并与其所认为的墓位排列与皇城衙署存在顺次对应关系相结合,进一步认为昭陵陪葬墓区事先进行了整体规划。程义也根据唐代陪陵制度颁定和李靖、李勣、长孙无忌生前得赐茔地的文献记载,认为昭陵陪葬墓地已提前划分,并可能分批赐予尚在世的功臣。

通过进一步分析相关记载,会发现房玄龄、李靖、李勣生前得赐茔地,均是事出有因。房玄龄是“以母丧,赐茔昭陵园”。李靖是“靖妻卒,有诏坟莹制度依汉卫、霍故事,筑阙象突厥内铁山、吐谷浑内积石山形,以旌殊绩”。李勣得赐茔地的记载是“(显庆五年)九月戊午,赐英国公勣墓茔一所”。李勣子李震于麟德二年(公元665年)“先勣卒”,“听随其母陪葬昭陵”,说明李勣妻英国夫人已于麟德二年之前陪葬昭陵。结合李勣显庆五年得赐茔地的记载,参考前述房玄龄、李靖的情况,基本可确定李勣是因夫人去世而提前得赐茔地。房玄龄、李靖、李勣三人功勋卓著,且位极人臣,当时功臣陪陵已成为一项制度,正常情况下以三者身份去世后必然会陪葬昭陵。在这种状况下,三者母亲或妻子先逝,因母随子葬的需要或夫妻合葬的传统而提前赐给茔地。此外,《新唐书》、《唐会要》记载长孙无忌曾自于昭陵茔中先造坟墓,以长孙无忌曾经的功勋和地位,得赐茔地情形可能类似上述三者。由此可见,功臣在去世后必然会陪陵的情况下,因家属先逝需要使用陪葬茔地才会提前得赐茔地,而不能得出无使用需求情况下生前赐茔地的结论,遑论大规模、普遍性地生前赐茔地。

其实,唐代确定陪陵制度的贞观十一年二月《九嵕山卜陵诏》和贞观十一年十月的《赐功臣陪陵地诏》中可能均暗含了赐茔地的时间,记载为“如有薨亡,宜赐茔地一所”,或“身薨之日,所司宜即以闻,并于献陵左侧,赐以墓地”,所表达的意思均是去世以后赐以茔地。贞观二十年八月颁定的《功臣陪陵诏》云“宜令所司,于昭陵南左右厢,封境取地,仍即标志疆域,拟为葬所,以赐功臣”,诏书的意思应是于昭陵南提前圈定土地,边界处做好标志,作为待用的陪葬墓区,需要赐予功臣时可以赏赐,并无程义所认为的已将墓地划分的含义。

综上,陪葬昭陵的人员,一般情况下应是去世以后赐以茔地。生前因尊崇身份判定去世后必然陪陵的,若因家属先逝等原因确需提前使用茔地,可以生前赐予,但应不存在大规模、普遍性的生前赐茔地。同时,也无法得出通过生前赐茔地而事先对昭陵陪葬墓区进行整体规划的结论。

四、结 语

唐昭陵陵山南麓陪葬墓墓位选择主要受墓主身份、入葬时间早晚和地形因素影响,最终形成南北两段、三区分明的布局形态。显庆年间以前,功臣陪葬墓基本遵循左文右武排列,与九嵕山“居止相望”,形成了“圣人南面而听天下”、臣子“面北朝拜”的有序礼仪空间。该陪葬墓区主要入葬进程延续百余年,由左文右武、旗鼓相当的格局,到文官入葬数量减少文武分列不再实行;由咸亨年间以前陪葬人员的繁盛,到光宅元年后陪陵人员的寥落,再到开元年间较多的入葬人员,折射出唐前期政治形势的多次变化,是唐前期历史发展脉络的特殊见证。唐昭陵陵山南麓陪葬墓布局是否存在模拟唐长安城皇城现象的廓清,对于进一步探讨唐帝陵的营建理念也具有较大意义。

作者单位:西北大学文化遗产学院

注释从略,完整版请参考原文