【文化·博物】黄河古象化石是怎么形成的

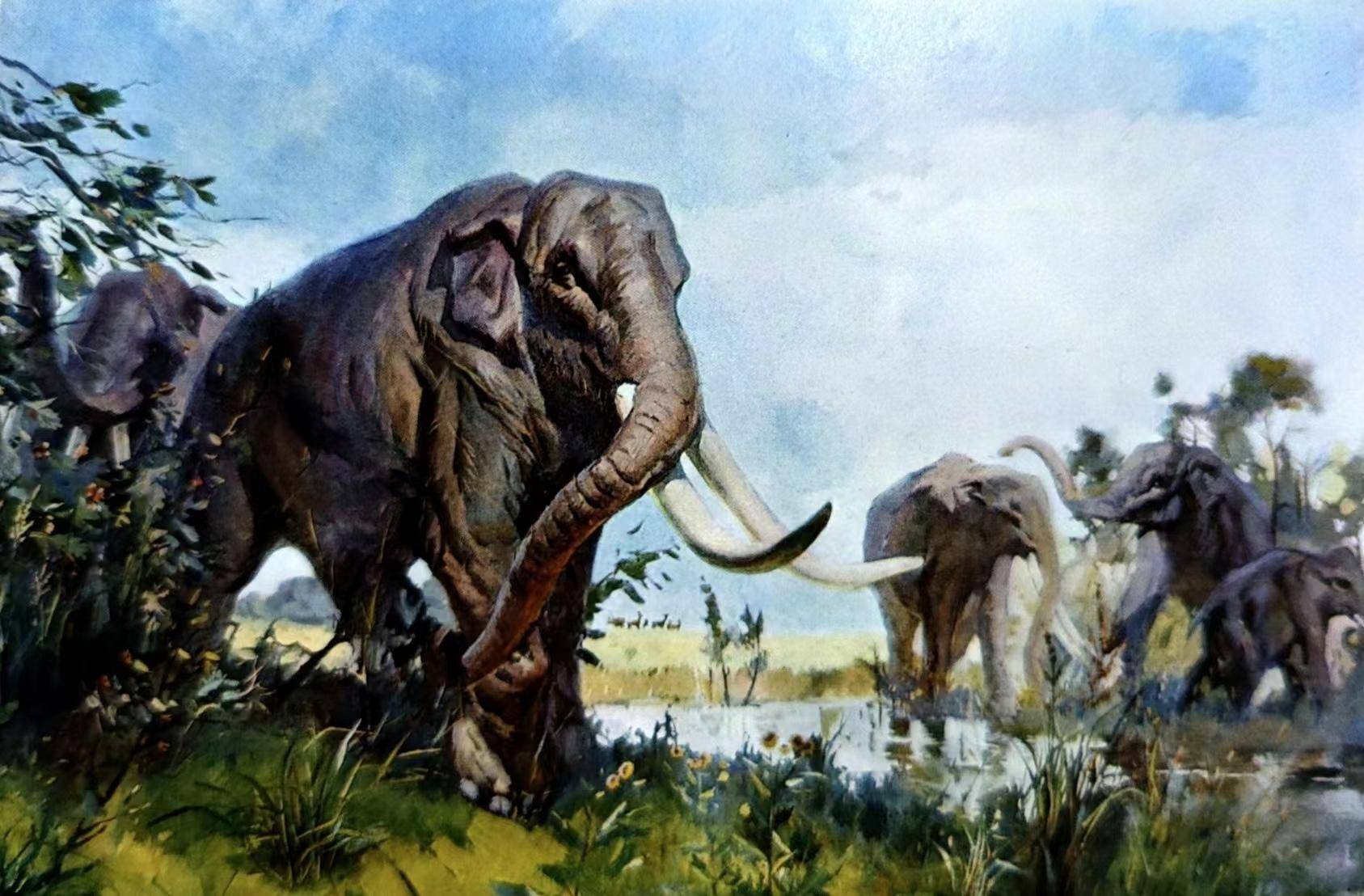

合水县境内出土的剑齿象化石发掘现场。

合水县城位于陇东黄土高原东端的西华池塬上,这里干旱缺水,人们吃水用水非常困难,为了解决用水用电的难题,1972年合水县政府决定在距县城约8公里的马莲河修建水电站。1973年1月20日,施工人员一镢头刨下去,竟然从沙土当中带下来一块白色的东西,人们把它周围的岩层清除掉之后,发现白色的东西越显越长,顿时工地上发现“龙骨”的消息打破了往日的平静。经过联合勘察,当时判断这是一具保存较好的象类化石,属于原地埋藏,具有重要的科学价值。

1973年4月5日,黄河象化石开始正式发掘,经过43天的艰辛努力,到5月17日,黄河象化石全部顺利取出。黄河象的发掘工作根据当时所处环境,采取了大揭顶的办法,即以大象化石暴露处为基点,按山坡地形向两边各延伸2米,向下延伸4米,从上而下层层挖掘,从最开始发现象牙,到头骨完全暴露,再到其他骨头相继暴露和取出,证明黄河象是一具保存非常好的原地埋藏化石。

在整个发掘过程中,如何把古象的头骨完整地发掘出来是当时面临的最大挑战。由于古象的额顶骨和长有上牙的颌骨连接在一起,使得象头骨很大,加之头骨内部为蜂窝状构造,极为松脆,一旦破裂,头部就有可能碎成残片。于是,发掘人员采用了“整体套箱法”。

黄河象化石发掘出来以后,修复和研究工作交给了位于北京的中国科学院古脊椎动物与古人类研究所。经过整理,黄河象的骨骼化石整整装了12个大箱,总重5700公斤,其中仅装象头骨的箱子就重达3000公斤。

“像这样完整的剑齿象骨架,在世界还是第一次”,研究黄河象的专家曾经这样惊叹地说。由于黄河象的意义重大,成为轰动一时的重大事件,《人民日报》《光明日报》《文汇报》《甘肃日报》等各大报纸进行了刊载;《化石》《人民画报》《科学实验》《少年科学》等科普刊物相继进行了宣传和介绍,在文化界和新闻界的大力宣传下,一时间,使得甘肃发现这具古象化石的消息很快传遍全国各地。

展出的剑齿象化石。(本文图片均为资料图)

大象作为目前世界上最大的陆生动物,主要生活在温暖湿润的草原和稀树草原地区,对水的依赖性非常高。而如今干旱的黄土高原怎么会有大象化石呢?

300万年过去了,黄河象的家乡也经历了沧海变桑田。过去的陇东黄土高原并非现在一样干旱缺水。早在古生代早、中期这里是一片汪洋;中生代三叠纪印支运动以后,地壳逐渐隆升为陆地,形成了陇东最大的湖盆——庆阳湖,古黄河就注入湖内,而黄河象化石产地就位于庆阳湖的西南边缘;白垩纪,燕山运动使湖盆抬升,庆阳湖一度干枯;新近纪末期青藏高原急剧抬升,出现一系列断陷盆地,庆阳湖再次积水成为湖泊,随着地壳运动的不断进行,湖盆自西北向东南倾斜,湖水冲破东南缘地质构造薄弱的部分外泄,形成河流,即今天的马莲河,随着河流的不断下切,河道两旁形成一个个被遗弃的牛轭湖,黄河象也就在这个时候陷入其中;更新世以来黄土不断堆积,在流水的冲刷和侵蚀作用下,形成了现在沟壑纵横的黄土高原地貌。

黄河象埋藏以后仍然保持着不站不卧的姿态,它的脚踩着砾石层,身体埋藏在黏土夹砂透镜体层,这是一种典型的河湖相沉积层,并且埋藏以后化石未经流水搬运冲散,说明当时的埋藏环境比较安静,是一个被主河道所遗弃的半流动的牛轭湖。而且周围砾石的扁平面和长轴的倾向多指向西北,说明当时的河流是自西北流向东南方向,和今天的马莲河流向一致,证明当时陇东的地势已经和今天一样,是西北高东南低。

发掘黄河象化石的时候,采集到了一些与黄河象伴生的植物和动物化石。植物中以草本植物占绝大多数,并含有少量木本植物,可以推断当时是一种稀树灌丛景观;其中,草本植物分为喜欢潮湿环境的莎草科植物,以及生活在干旱环境的蒿属植物。动物按生态可以分为三种类型,一类是生活在荒漠和草原环境中的物种:双峰驼、羚羊、安氐鸵鸟、马、长鼻三趾马、原鼢鼠等;另一类是在水中生活的鳖类;最后一类是生活在温暖湿润环境的象类,有原脊象和平额原脊象。此外,保存黄河象化石的岩层为浅红色,是一种干冷气候环境的产物,也可以推断当时是一种干旱草原景观。

综合分析与黄河象伴生的植物、动物群落和土壤特性,推断当时陇东地区气候比较炎热干燥,是一种热带干草原气候带,和今天的撒哈拉沙漠以南的稀树草原景观非常相似,其气候特点是干湿季分明,这种气候条件下的自然景观和植被是热带高草原和稀疏的灌木丛林,当湿润季节来临时,原野一片葱绿,草木生长繁茂,大型植食性动物,剑齿象、原脊象、马、双峰驼、羚羊等在其间生活;干季来临时,草原上一片枯黄,各类动物随之迁徙。这也证实了新近纪时期气候从温暖渐趋寒冷,到第四纪经历了数次冰期的气候特点。

作为300万年前生活在黄河流域地区的主人公,黄河象是陇东沧海的见证者,对研究上新世黄河中游地区的历史变迁提供了直接证据。(作者单位:甘肃省博物馆)