《教父》之后的阿尔·帕西诺

【编者按】美国演员阿尔·帕西诺因《教父》而走红,他不仅兼具颜值与演技,还目标清晰、非常努力。在他的首部自传《侥幸求生》中,他写到了自己的少年时代。为了养活自己,帕西诺很小就外出打工。他送过报纸,当过接线员,为了省下一顿饭钱,会努力睡到下午四点才起床。他半途辍学,没有机会上表演学校,就在图书馆疯狂读书,自学戏剧。他在大街上背台词,在出租屋朗诵莎士比亚,一点点在剧院站稳脚跟。他三十岁出头就实现了电影事业的辉煌,但他对戏剧才是真爱。本文摘自《侥幸求生:阿尔·帕西诺自传》,澎湃新闻经未读授权刊发。

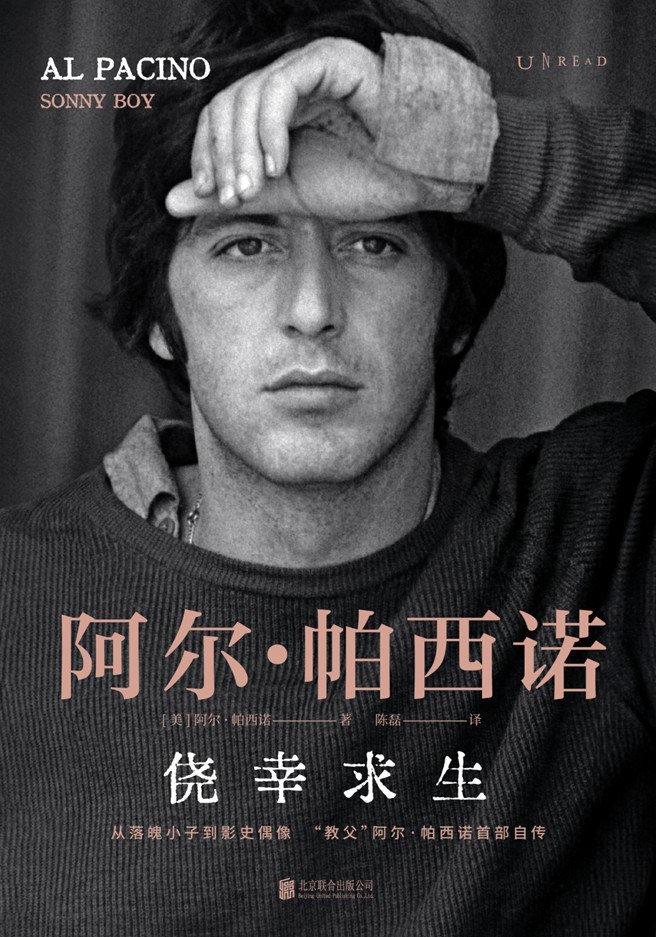

《侥幸求生:阿尔·帕西诺自传》[美]阿尔·帕西诺著,陈磊译,北京联合出版公司/未读2025年5月,368页,98元

名望,正如我的朋友希思科特·威廉姆斯所说,是人类追求认可与关注这种本能的扭曲。它如此转瞬即逝,又如此奇怪。作为一个演员,我一直想要的是,点亮我观察到的人群,以及我扮演的角色。但事实完全相反,我感觉所有的灯光都照在自己身上,让我看不到外面。我知道我们现在生活的时代变了,名望也有了不同的含义,但在半个世纪之前,这对我的打击实在是太大。没有什么事比名人抱怨名气更无聊,所以我不会赘述,尽管我很想说。

在拍摄《教父》之前,我只在报纸上见过一次我的照片,是在我演《印度人想要布朗克斯》时。当时我在蒙托克镇,跟马蒂·布雷格曼和某位著名的纽约官员一起。第二天看《纽约时报》时,我无意间看到了一张我们三人的合影——马蒂·布雷格曼,一位白发政府官员,还有我。我戴着一顶俄罗斯风格的帽子,膝盖受了伤,所以只能拄着拐杖走路。我看不出照片里的我在看什么。那是我吗?我觉得自己像个陌生人。我感觉到某种新的东西,我害怕它。我想站在那里,对所有的人说:“嘿,那不是我!我有我十一岁时的照片。看。这才是我!”当时我还在当大楼管理员,刚熬过无家可归的岁月。

今天,名望已经是一件不同的事情。人们渴望它,追逐它。他们觉得这就像中彩票,但你要在其他方面付出代价。直至今日,当我和表演系的学生交流时,仍然总会有人问我:“你是怎么变得这么有名的?”我只能说:“我演了《教父》啊,伙计。”你以为呢?如果你演,你也会出名。我对其成功的反应是,要远离那部电影,远离我在其中的表演。我在它和我之间打入了一根楔子。我告诉自己,我与它没有任何关系。只是里面有一个非常适合我的角色,我对它有一些感觉,我演了它而已。不过我有科波拉,而科波拉是个奇迹。他成就了那部电影。

我对电影角色所带来的媒体关注度感到怀疑。我在轮演剧场表演时,就看到了自己的未来。那些戏剧就足以改变我的人生,那些剧作家都是先知。他们让我成为一个更好的演员,为我提供了教育,让我对世界有了更深的理解,并且让我充满喜悦。谁不会为此感到满足呢?我记得当时我感觉到,仅仅做着这些,我就已经完全满足了。我或许最后会跟一个女裁缝结婚,我们会生十个孩子。这是个奇怪的幻想,却给了我一些希望。在《教父》让我成为大明星之前,我在接受《纽约时报》的采访时也说过这些。岁月变迁,观点会变,所以发表观点的行为有些可笑。不过至少,当时我是认真的,如果有机会,我还会再说一遍。只是孩子的数量可能会变成八个,而不是十个。

但我最后不会是和吉尔过上那种生活。她是个出色的演员,她的工作也在增加——我们经常不在一起,甚至在《教父》让我一夜成名之前。我们的关系并没有以疯狂的争吵和激烈的分歧而告终。我们彼此喜爱,在一起将近五年。她离开去拍自己的电影,几年后为保罗·马祖斯基拍了《不结婚的女人》,大受欢迎。她和我住在同一个地区,经常会偶遇,所以维持着相对稳定的联系。我们一直是朋友,感情一直都在。

与此同时,无论我走到哪里,《教父》的光环都跟随着我,让我做的其他一切都黯然失色。我对此有些顾忌,但这个世界不允许我躲避。

我被所有这些骚动弄得惊慌失措。《教父》之后,他们愿意让我出演任何作品。他们让我演《星球大战》里的汉·索罗。所以我去了,朗读了剧本。我把本子拿给查理。我说:“查理,我不可能从这里面发展出任何东西。”他给我回电说:“我也不能。”所以我就没演。

有些角色哪怕给我一百万年我都不知道该怎么演。找谁都行,但别找我。我有时在想,至少看看这个角色吧。如果我努力塑造,也许能行得通呢——有些时候你是能做到的。表演课、演员工作室、轮演剧场的全部意义就在于,我挑选的角色并不一定需要适合自己。有时我需要扩展思维。说不定我会和某个角色建立联系,不试试怎么会知道呢?

但也有些时候,我会说,哇哦,我真的想演那个。管他有没有能力——那个角色不一样。有时我拿到一个角色,对它有感觉,其中有某种东西,在我的心里,在我的周围,发出嘣嘣嘣的响动。我真的喜欢那种感觉,我想演那个角色。但这种时刻就和牙疼一样罕见。

那个时候,我不得不提醒自己小心。别因为他们给钱,你就什么都演。在那期间,我拒绝了英格玛·伯格曼,我拒绝了贝纳尔多·贝托鲁奇、费里尼、彭泰科沃。你能想象对这些人说不吗?在我的内心深处,我无比渴望与他们合作。我不是拒绝他们——我只是没办法出演他们当时要拍的作品,因为我与角色不适配。

他们让我演萨姆·帕金佩导演的《比利小子》里的比利小子一角。我爱帕金佩,他是史上最伟大的导演之一。你能想象和鲍勃·迪伦一起演一部电影吗?谁又不想扮演比利小子呢?我觉得这件事我能干。接着我就读了剧本,我想做些改写,和帕金佩一起修改剧本,这是我一般情况下和导演合作的方式。我能看到我们工作的样子。但我想,我骑不了马,它们太大。而且和帕金佩一起去墨西哥的话,我可能会因酒精中毒而死,因为在那里我会被酒包围,所以我放弃了。

只喝酒取乐的生活,我只能坚持到这里了。我甚至无法称之为取乐,那只是失去意识罢了。到了一定的时间,我必须做点别的事情。

***

我站在加州贝克尔斯菲市的一片田野里。气温大约有120华氏度,或者说我当时的感觉就是这个温度。我看着吉恩·哈克曼走下一座山那么大的白色沙丘。这个镜头拍得非常漂亮:头顶是钢灰色的天空,他的前方是未被污染的牧场,沙丘顶上有一棵孤零零的树。吉恩走得很慢,以至于在我看来眼前的画面几乎没有变化。我像是在看一件艺术作品。他花了几分钟才走下沙丘,穿过田地周围的网状栅栏。尽管天气炎热,他还是穿着三件外套,里面还有好几层内衣,因为他的角色是个喜欢保暖的流浪汉。观众后来看到这个场景时,并不知道拍摄时外面有多热。吉恩拍完这一条,还得再来一遍,所以他要转身,爬上坡顶,然后再一次走下来。

我这时三十二岁左右。我想着,这算是我所目睹的最奇怪的事吗?这个男人四十多岁,穿着三件外套,假装要走下这座巨大的沙丘,在这样炎热的天气中。而且他要一遍又一遍地重复。下坡。上坡。下坡。他似乎还乐在其中。我简直不能相信。这就是我的职业吗?这就是演员的工作吗?吉恩是个成年人。成年人不做这种事。

我当然并不想演《稻草人》,这是我在《教父》之后的第一部电影。我已经习惯了纽约的舒适生活,不想离开这座城市,离开我在那里的一小群朋友。但查理读了加里·迈克尔·怀特的剧本,这讲的是两个流浪者在全国各地漂泊的故事。有点像《等待戈多》,也有点像《人鼠之间》,他觉得是个好剧本。导演是杰瑞·沙茨伯格,我跟他合作过《毒海鸳鸯》,那真的是部好作品。我还将与吉恩·哈克曼搭档,他刚凭借《法国贩毒网》获得了奥斯卡奖。我不知道自己是不是有意选择了一部与《教父》截然不同的作品,这部作品简单而小巧,能让我远离耀眼的聚光灯。不过我演的角色,一个叫莱恩的流浪汉,有点疯狂和呆傻。他是个无依无靠的穷小子,我爱这个角色的脆弱。

随着拍摄路线一路向东,事实证明,吉恩和我显然是两个世界的人。他比我年长十岁,非常风趣,是个伟大的演员,也是个好人。不过那并不总是意味着,我们就能和谐相处。我们从来没有争吵过,但我们之间就是有些别扭。我永远都不明白原因。没有人能和所有人都相处融洽。一般而言,男女演员在合作时会保持一定的社交距离,然后各奔东西。在生活中,我们偶尔才会遇到合得来的人。在拍摄《教父》时,有很多人都很照顾我,让我感到很舒适。我一辈子都在演戏,所以我不需要任何人来告诉我该怎么做。说实话,我不需要指导。吉恩有点沉默寡言,在演戏之外,我们几乎没有真正的交流。我们就是工作而已。我想吉恩可能是认为我不成熟,因为我太疯太野。我想他可能是对的,真的。

我跟吉恩·哈克曼的弟弟理查德倒是处得很好,他在电影中也演了一个小角色。我们两个都喜欢喝酒和派对,会痛饮狂欢到深夜,第二天早上我睡两个小时就去片场。我的脸因为喝酒变得又松又肿,看上去就像中央公园里玩的那种大沙滩球。

我们经常去夜总会。理查德随身带一只康加鼓,如果能在丹佛或者底特律找到一个有小舞台的场所,我们就会上去,他打康加鼓,我吹口琴,也打几下鼓。我们从不排练,从来没有为演出做过丝毫准备。因为我这时已经是名人,那些地方都会让我上去跳舞。我其实跳得不差。我爸是拿过奖的舞者,我想我继承了他的舞蹈天赋。有天晚上,在我们穿越全国之旅的某个地方,我喝得烂醉如泥,找不到回家的路。一个女人对我说:“啊,那我开车送你回家。”我想都没想就上了她的车。但在行驶途中,我虽然迷迷糊糊,还是认得出她并不是要送我去我当时的住处。我对她说:“这是去哪儿?”她直接说:“我要绑架你。”

这可不是什么手段激烈的调情。我是名人,我演过《教父》,但我出身于南布朗克斯。当我发现某个疯子对我图谋不轨时,我知道该怎么逃脱。我说:“不,你别想。我要下车。”她说“不,不”,然后继续开车。我打开车门,做出要跳车的架势。我有一点醉,但如有必要,我已做好从一辆行驶的汽车上跳落的准备。这不会发生在我身上,伙计。她关上门,将我送回了家。我猜这一幕可能发生在科罗拉多。我不知道他们那边的做事习惯。

拍摄这部电影的一场戏时,我在栈道上行走,结果摔下来弄伤了膝盖。受伤的位置肿得像个瓜,他们送我去了医院。值得感谢的是,吉恩·哈克曼来探望我。他给我讲了一些他的人生故事,他来自一个破碎的家庭,很早就在一场家中火灾里失去了母亲。我们大多数演员都经历过地狱般的日子,但我们都熬过来了。因为拍摄《稻草人》的记忆并不美好,所以第一次观看它时我并不喜欢。它没能取得商业成功,但在戛纳电影节拿到了金棕榈大奖。我最近看了这部电影,惊讶于它所蕴含的震撼力量,我强烈地感受到它的冲击力。但在那时,我记得我们提前十七天就完成了拍摄。我一直在想,我不想拍这部电影了。我好想回家,但理智要求我们好好地完成拍摄。那正是我们一开始聚集起来的初衷。如果你不想按照应有的方式去做完一件事,那干脆不要开始。

***

《稻草人》之后,我迫切地想要重返舞台。我求助经营波士顿剧团公司的朋友大卫·惠勒,他很早就想找我出演《理查三世》。所以我就去波士顿开启了那次冒险之旅,最后,这成了自《印度人想要布朗克斯》以来让我收获最大的事情之一。理查三世是一个经典角色,埃德蒙·基恩、约翰·巴里摩尔、劳伦斯·奥利弗都曾因之大放异彩。这将是我第一次在真正的观众面前表演莎士比亚的剧作,也是我对这个角色的学习之旅的延续。

我与《理查三世》这部剧结缘于演员工作室。在我还是一个无名小卒时,我在演员工作室尝试过商业世界根本不会给我机会出演的各种作品。我在那里演过音乐剧,我演过哈姆雷特,我演过理查三世,而弗朗西丝卡·德·萨维奥演我的王后安妮。这是我在演员工作室扮演理查三世六七年后重新出演这部作品,我的生活已经处于不同阶段。大卫·惠勒是一位有着良好声誉的完美导演,也是我崇拜的人,我们的关系是我在职业领域最重要的关系之一。在波士顿的那个寒冬,我们进入了莎士比亚和《理查三世》的世界。那是一个非常有趣的排练时期,充满了实验和即兴创作。查理也来波士顿帮我塑造这个角色,他的妻子彭妮则扮演安妮王后。

那也是我和塔丝黛·韦尔德恋爱的时期。我们都非常喜欢对方。我们可以只坐在酒吧里喝白兰地亚历山大鸡尾酒。我把她也带去了波士顿。剧团公司问我:“嘿,既然塔丝黛来了,她又是演员,那或许她能演伊丽莎白?”我想,糟糕。我对那种安排有些抗拒。接着我做了一件让我有些后悔的事。我在那个舞台上的任务本来就很繁重了,再加个恋人进来?那一定会影响很多事情。我只是觉得,住在一起,再一起演戏的话,我们的关系可能撑不下去。我是否正确,我永远都不会知道答案了。只不过现在回想起来,我希望我当时的回答是:“好啊,那就让她演。”但那时我阻止了这件事。

不幸的是,三个星期的排练时间并不够,我生了病,发起了高烧。查理在我的床尾,和我一起对词。查理去过一次彩排现场,对我们取得的进展非常激动。如果是60年代在格林威治村的某个破旧剧院演这出戏,我想我们可能会成功。但要到剑桥的勒布戏剧中心演,这实在是一次相当大的飞跃。我们连真正的布景都没有,就只有一些铁栏杆,架在某座不具有任何意义的雕塑上。我看不明白,并且仍在试着弄清楚我的表演该往哪个方向走。

有天晚上,我出场演第二幕时,有半数观众都已经退场。我以为我们完了,我说:“我要回纽约。”大卫·惠勒说:“别回纽约。留在这里。演下去,阿尔。”他说我们需要再给这出戏多一点时间。但在哪里演呢?一部戏的内容包含一切。如果没有合适的布景,合适的演员阵容,合适的氛围,那你就一无所有,即便是莎士比亚的戏也没用。

大卫告诉我,说我应该去看看圣约堂。有天晚上,我在纽伯里街轻快散步时无意看见了它。那是一座美丽古老的哥特式大教堂,天花板很高,有巨大的彩绘玻璃窗。从几英里外就能看到它的尖顶;走进内部,其屋顶仿佛直插云霄。你每说一句话都要停顿几秒钟,因为回声如此之大。那让一切感觉都那样奇特。每天晚上,我都会去那座教堂的教区长住宅,全副装备地上台。我的精神状态已近疯狂。我在纽约的事业蒸蒸日上,《教父》取得了轰动性的成功,我却在波士顿,第二次扮演理查三世,试图走出勒布戏剧中心那些演出的影响。在我没有意识到的情况下,我渐渐开始酗酒,恋爱关系也陷入了一贯的挣扎状态。我的总体想法是,这一切将何去何从?我感觉自己一团混乱,与此同时,我也觉得得到了解放。我将那种疯狂注入了理查三世这个角色,他也接近这种状态。如果没有这一切事情的发生,那么我可能无法那么容易进入这个角色。

当时有个哈佛来的实习生,被分派给我做助理,和我一起工作。她是个结实的小个头意大利女孩,我觉得她简直能把我拎起来扔到舞台上去。我们设计了一种游戏,一开始是我开玩笑逗她,后来变成了演出前的例行仪式。她过来找我,说:“阿尔,十五分钟后开幕。”我就说:“你谁啊?”她回:“我是助理,别大惊小怪。”别大惊小怪?你以为我会上台演戏?干脆你上去演吧。稍后她又来提醒我还剩十分钟。接着是五分钟。我们做戏做得很认真,每次都说相同的台词。然后她就卷起袖子,开始绕着桌子追赶我。“你必须上台。”她扔东西砸我。我冲她喊:“我要杀了你!”

然后我不得不上台,驼着背一瘸一拐地出场,以一种纯粹而完全的混乱状态。当我在教堂的讲道台上站起身时,我的心因为肾上腺素的刺激而怦怦直跳,我偷偷抬起头,对着一个小型麦克风嘘声说:“现在我们严冬般的夙愿……”你想跟我聊聊方法派表演?我演出了我所演过的最好的理查三世形象。当我们开始在那里上演这出戏时,我每晚都要谢幕五六次——每次我都会鞠躬,站到舞台两侧,然后回到舞台中央,再次鞠躬——这并不是因为我实在太帅气,而是因为观众在观看那部作品时获得了一种体验。他们被打动了。这出戏之所以能够成功,是因为我们身处教堂的氛围中:那种肃穆的氛围让作品活了过来。在那之后再也没有过那么好的效果。

六年之后,我来到百老汇再度演出《理查三世》。当然,我们已经不在那座教堂。我们没有构想,没有概念。我们在一个镜框式舞台上演出,用的是之前在勒布戏剧中心用过的那套老布景。这次演出的效果不尽如人意。我试图重复自己,但我已经有一段时间没演过这个角色,我所做的一切都不对。评论称——我不看评论,但它们总会被反馈给你——“帕西诺让这个国家的莎士比亚戏剧演出水准倒退了五十年”。我纳闷他们怎么没说一百年。

有天晚上演出结束后,我回到我的化装间。我累得筋疲力尽。在那个舞台上演了三小时理查三世后,我想我有权利在我的小扶手椅上坐下来歇一歇,骨瘦如柴的我迷迷糊糊之间抬头一看,杰奎琳·肯尼迪·奥纳西斯竟然来了,她带着一位年轻女士来后台看我,我想应该是她的女儿卡罗琳。她那么优雅和美丽,散发着高贵的气质。我瘫坐在我的椅子上,伸出手让她亲吻。天知道我在想什么。我为什么要那么做?请告诉我,我是有什么毛病?我一定是以为自己在做梦,梦到杰基来了。也许我产生了幻觉,以为她在和我一起演那出戏,所以她是我的王后——而作为王后,她现在必须亲吻国王的手。大卫·惠勒事后告诉我,我就像职业拳击手回到淋浴间后问道:“谁赢了?”而他的教练说:“你啊,笨蛋。”我赢了?这种事也是有的。当你是演员时,你完全沉浸在自己的表演之中。当你演完史上最伟大的戏剧之一,退场后,你有可能做任何事。

从那以后,我学会了给自己一点时间。请他们说“帕西诺正在换衣服”之类的话。“能给他五分钟时间吗?我得去拍他几下把他叫醒,因为他以为自己在戏中世界呢。”

***

当我们在波士顿的圣约堂为《理查三世》举行开幕演出时,我获知自己因为在《教父》中的表演而得到了奥斯卡奖提名。那是我第一次,而且就我所知,可能也是我唯一会获得的提名。几周前,我发现自己获得了国家评论协会奖的最佳男配角奖。那似乎是件大事,只是我想不通他们为什么不把最佳男主角奖颁给白兰度。他们选择了彼得·奥图尔,我对彼得·奥图尔是全心爱戴的,但拜托——是《教父》中的马龙·白兰度啊,那可是规则改变者。

你的工作得到认可总是令人高兴的。这不会惹你生气。让我看看谁会说:“啊,我得了奥斯卡提名——去他们的,他们根本不懂自己在干什么。”

我直到最近才知道,业内当年的看法是我在抵制奥斯卡奖——我没有出席颁奖典礼,因为我在《教父》中被提名的是男配角奖,而非男主角奖。我觉得自己受到了轻视,因为我认为自己应该获得和马龙同一类别的提名。你能想象吗,这个传言在当时就爆炸开来,但我直到最近,这么多年之后才听说?这在很大程度上解释了我来好莱坞探访和工作时所感受到的距离感。我现在才听说那个传言,太令人震惊了,我错过了所有解释的机会,甚至不知道人们当时竟然是那样看我的。我觉得我应该去森林草坪公墓,那里是许多好莱坞老前辈的安眠之地,我应该去绕着墓地跑一圈,并且对着墓碑大声吆喝:“嘿,伙计们,我想出席来着!我只是害怕而已!”

这种事会影响你在好莱坞的生活,它会引发多米诺骨牌效应。在我从事的这个行业,代理的艺人确实会关系到从业者的个人利益——他们可能会将我与白兰度相提并论,稍稍壮大声量,提升我的形象。如果我当时雇用私家侦探,调查这个虚构传言的源头,上文的猜测是一种可能性,不过时至今日我都不知道这个传言是怎么产生的。假设传播开来,接着这些假设变成了观点,这些观点又变成了磐石,你永远无法击碎或者改变它们。这听起来有点复杂,但我认为这就是我们这个世界大多数时候在发生的事。捏造和谣言变成了事实。我们是迷途的可怜小羔羊,咩咩。

老实说,年轻时我非常渴望远离一切。我认为,你们对我的了解越少,我就越有可能让你们欣赏我的表演,所以我一直低调。他们却把我当成傲慢的势利小人,甚至演变成了公认的传说。正如伊阿古所说:“名誉是一件无聊的骗人的东西;得到它的人未必有什么功德,失去它的人也未必有什么过失。你的名誉仍旧是好端端的,除非你以为它已经扫地了。”

当时的空气中弥漫着某种气息,演员都在反抗好莱坞。不参加奥斯卡颁奖典礼和参加一样,几乎成了一种传统。理查德·伯顿和伊丽莎白·泰勒就没去,乔治·C.斯科特也没去。马龙拒绝了他的奖项,并且还派了萨钦·小羽毛去抗议。我说颁奖典礼举办时我正在舞台上工作。但我原本还是可以去的——每个人都知道,当你获得了奥斯卡提名,他们会给你放假。我有点怕坐飞机,我知道飞行途中我得喝上半品脱苏格兰威士忌。但我的借口站不住脚,没有人买账。真话是,我被这一切的新事物搞晕了。我还年轻,心理年龄甚至比实际还小,我就是怕去。如果你想说实话——我不知道我是否想——我想我当时也是在走嘉宝的路线。我是避世隐居者,我只想自己待着。