年度王炸来了!满血小屏+Ultra顶配,这堆料有点疯狂啊...

不知道各位有没有留意,前几天高通官宣今年骁龙峰会的时间——

9 月 23 日到 25 日。

不出意外,第二代骁龙 8 至尊版芯片,要来了。

细心的朋友应该已经发现了。

今年的发布会,特别,特别,特别早。

看了下,骁龙 8 至尊版是 10 月 22 日发布的。

差一天,就是一整个月的差距。

虽然最近几代骁龙 8 旗舰或多或少都有提前,但跨度这么大的,真的很少见。

要是过几年变成上半年发布,我觉得都没啥好意外的。

发哥这边虽然还没吱声,但爆料显示天玑 9500 大概率也差不多。

并且,首批旗舰新机,同样会抢到 9 月底发布,10 月大概率会全部登场。

虽然还有好一段时间,但是网上已经出现了首批新机的爆料。

感兴趣的朋友,咱们一起来盘一盘。

首先是小米。

小米 16 系列

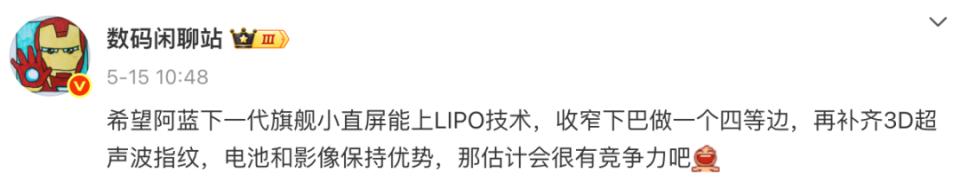

现在小屏 + 大屏这么吃香,小米 16 系列应该会延续之前的策略。

6.3 英寸的标准版,搭配 6.8 英寸的 Pro 版。

续航方面。

爆料显示,某 6.3 英寸迭代小直屏(疑似小米 16),现阶段设定电池不少于 6500mAh。

还想争取一下 7 字开头,并且保留无线充电,升级到百瓦充电。

既然如此,内部空间比较充足的 Pro 版本,7 字头应该没跑了,努努力可以达到 7500mAh 以上。

影像方面。

爆料提到一款型号为 OV50Q 的 1/1.3 英寸主摄,即将迎来大规模运用。

考虑到小米近年和 OV 关系挺近的,小米 16 系列搭载的可能性很大。

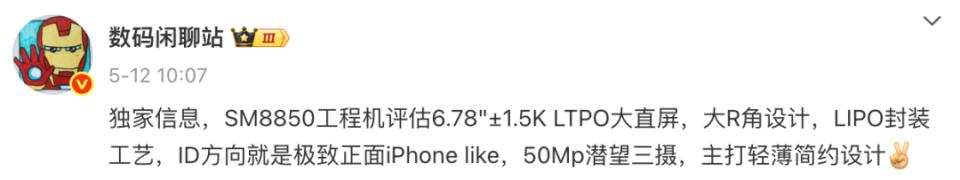

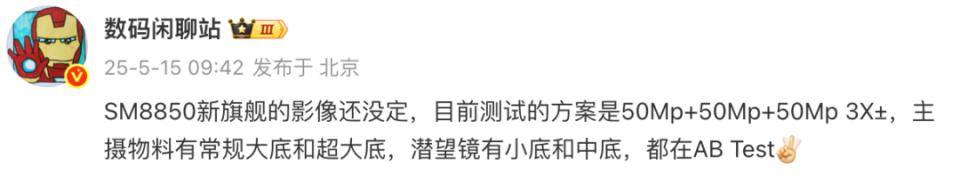

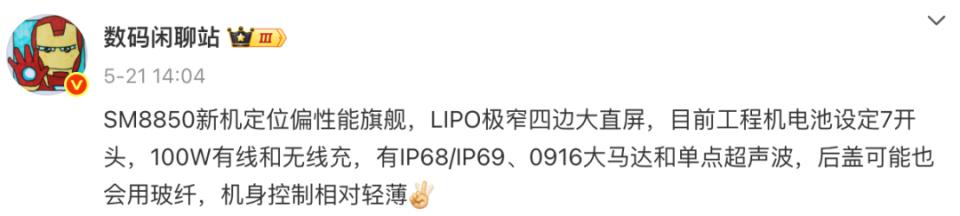

SM8850 即第二代骁龙 8 至尊版

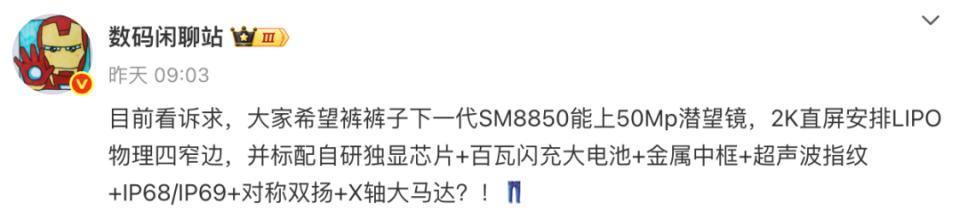

REDMI K90 系列

其实小米官方已经暗示过很多遍了,今年 REDMI 要冲击高端。

怎么冲呢?

还是影像。

爆料显示 REDMI K90 Pro 将升级到大底主摄和潜望长焦。

虽然具体参数还不清楚,仅潜望这俩字,对于 K 系列来说已经足够震撼了。

突然想到,这是不是意味着小米 16 标准版长焦也会升级呢?

不然要是被 K 系列超过的话 ... 也尴尬。

OPPO Find X9 系列

爆料显示 Find X9 系列可能带来四款机型:

6.3 英寸小屏、6.59 英寸中屏、6.78 英寸大屏用天玑,超大杯用骁龙。

之前只有超大杯采用超声波指纹识别,不过接下来可能要 All in 超声波了。

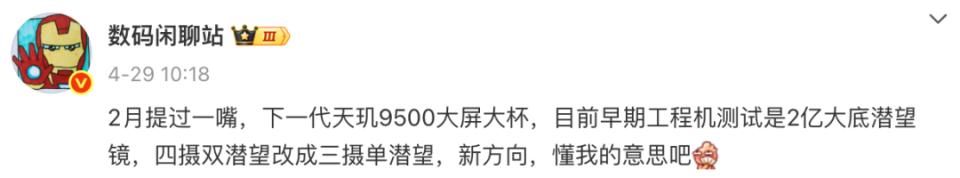

影像方面,三款天玑机型均采用三摄方案。

言下之意就是,之前 Pro 版本的双潜望的设计可能要说再见了。

目前正在测试 2 亿像素大底潜望。

看来蓝厂率先尝试的 2 亿潜望还是很有魅力的哈。

小米跟进之后,OPPO 也来了。

而且不只是大杯,还有超大杯。

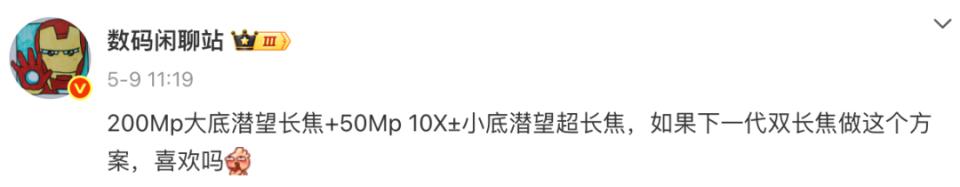

爆料显示,Find X9 Ultra 正在测试 2 亿像素大底潜望长焦,和 10 倍小底超长焦的组合。

很炸裂的方案了可以说是,优化到位的话,赢面很大。

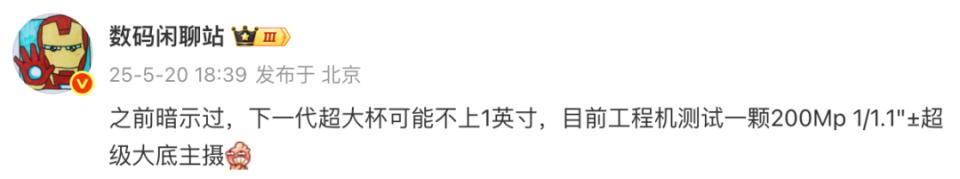

但是,手机内部空间也不是白来的。

爆料显示,主摄有可能从 1 英寸降低为 1/1.1 英寸,但像素很高,2 亿。

真我 GT8 Pro

这两年的首批旗舰,真我一般都是门槛最低的。

但今年就比较难说了,因为有两个大升级。

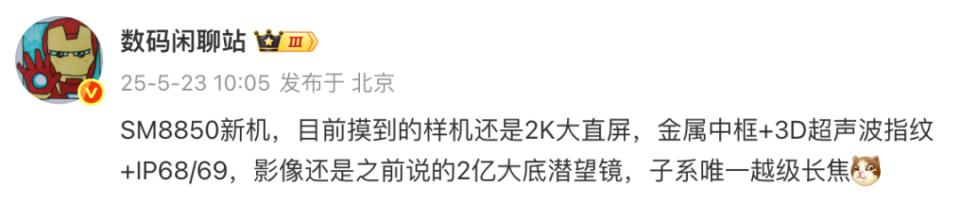

爆料显示,真我 GT8 Pro 目前正在测试 2K 直屏,并且长焦将升级到 2 亿大底潜望镜。

听起来成本挺高的,很难不担心价格啊 ...

一加 15

爆料显示,一加 15 工程机正在评估 6.78 英寸的 1.5K 直屏。

有一说一,之前看到这爆料,其实还是不相信居多。

但直到看到有消息称,即将发布的一加 Ace 5 竞速版要用回 1080P 屏幕的时候 ...

才意识到,一加今年可能确实换打法了。

包括影像部分也是一样。

爆料显示正在测试的方案中,也出现了「常规大底主摄」和「小底潜望长焦」。

不过 7 开头的超大电池、百瓦快充、无线充电、满级防水、顶配马达、超声波指纹,应该不会缺席。

这么来看,感觉一加有机会挑战一下首批最香。

只要价格到位,没有什么配置是不合适的。

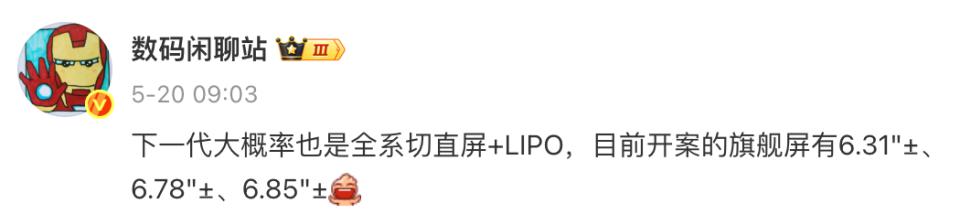

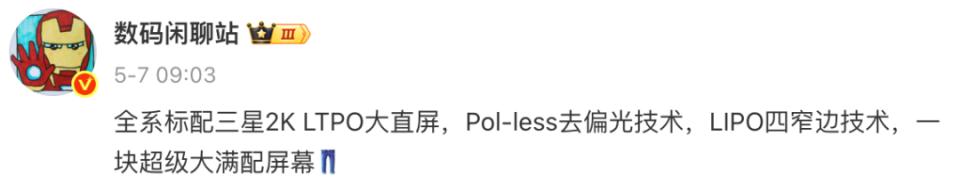

vivo X300 系列

蓝厂这边,vivo X300 可能有三个尺寸:

6.31 英寸、6.78 英寸、6.85 英寸,都是直屏 + 窄边框加持。

配置方面,超声波指纹应该是不会有遗憾了。

电池发展趋势在这,容量肯定会进一步提升。

影像方面的爆料不多,继续观望吧。

iQOO 15 系列

iQOO 今年也换打法了。

看爆料,应该是又回到两年前那种高低配策略,只不过高配版可能会叫 Ultra。

既然如此,堆料方面就可以敞开了。

比如说,上一代被砍掉的潜望式长焦,爆料暗示了一下。

屏幕还是 2K 直屏,但供应商可能又会换回三星。

回来了,都回来了。

OK,目前新旗舰的爆料,差不多就是这些。

虽说这些配置都还存在不确定性,但可以看出一个趋势,很多机型都在尝试调整策略。

有人常规升级,有人冲高,有人降低。

有人牺牲一个配置换另一个配置。

有人打来打去发现还是以前的策略比较舒适。

成效还有待检验,但至少证明厂商还是在为消费者的需求思考的,也反映出现在竞争确实激烈,不玩点花样很难抢到份额。