他们出生在江苏,却生来就有上海户口

本文来自微信公众号:城市研究室,作者:王药师,题图来自:视觉中国

本文来自微信公众号:城市研究室,作者:王药师,题图来自:视觉中国上海户籍可能是中国最受欢迎的户口之一。

拥有上海户口,意味着不仅可以享受优质的医疗资源与教育资源,还有着更多就业机会可以选择。

不过,落户上海也是出了名的困难,要么是高学历、要么进入体制单位 ……

然而,距离上海三百多公里的盐城大丰,却有一批从未在上海居住,却能轻松获得上海户口的江苏人。

他们手持上海身份证,享受着上海的福利待遇,收入也远高于户籍所在地。

这种看似不合理的现象背后,其实隐藏着一段复杂的上海 " 飞地 " 故事。

一、上海的 " 飞地 " 历史

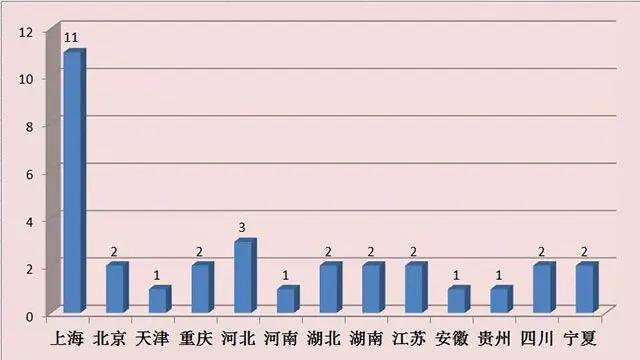

作为中国最大的城市之一,上海拥有整整 11 块 " 飞地 ",占据了全国 " 飞地 " 总量的三分之一。(全国飞地约 34 块)

上海的飞地数量明显领先其他省区

所谓 " 飞地 " 是一种独特的人文地理现象,指的是某块土地虽然属于某个行政区的管辖范围,但并不与该行政区相连。

简而言之," 飞地 " 就像是一块 " 漂浮 " 的土地,与所属行政区隔离开来。

上海的众多 " 飞地 " 根源在于,上海解放初期可利用的耕种面积并不多,数百万人都挤在约 500 平的城市区域,农业生产严重不足。

因此,1950 年 3 月,为了缓解粮食危机,时任华东地区党政军第二书记的陈毅,批准将江苏省(当时为苏中行署)的盐城大丰县一块荒地,用于上海农业生产。

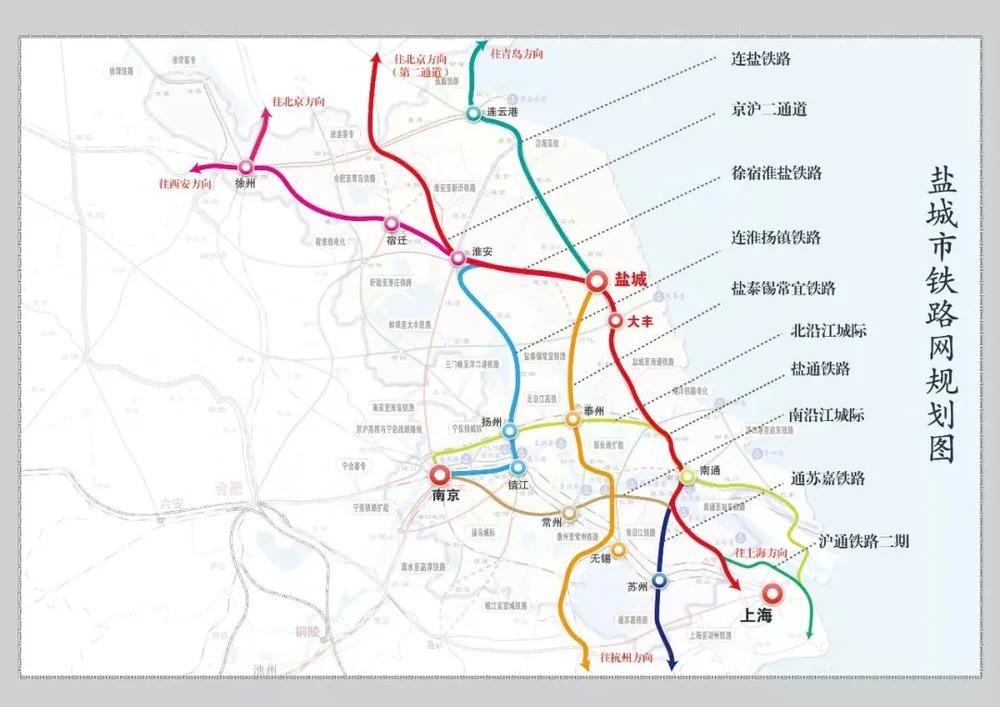

大丰区地理位置

这块特批的 " 飞地 ",就是日后解决上海人主副食品供应问题的 " 大丰农场 "。

对于上海来说,这也是新政府解决大量游民的重要举措。

解放初期的上海,拥有 500 万人口,其中有不少是因战乱涌进来的无业游民,因此带来各类经济和社会问题。

于是,曾率领新四军在盐城周边战斗过的陈毅,便提出动员失业群众到皖北和苏北垦区垦荒生产的建议。

从那时起,这里便先后接纳了约 6 万名上海迁移出来的游民,成为大丰农场的早期拓荒者。

因为其中有大量游民与劳改人员,上海市政府专门成立了 " 垦区劳动生产管理局 ",负责这片农场的垦荒工作,直属于上海市政府,由上海派出干部、技术人员和农业职工经营农场。

于是,大丰县境内诞生了第一块属于上海的 " 飞地 ",也是新中国首个跨省域 " 飞地 "。

此时,随着社会主义建设的全面推进,上海加快了清理旧社会遗留治安问题的步伐,亟需安置大量无业游民并改造罪犯,因此加大了在邻省设立 " 飞地 " 管理的力度。

因此在最早的 " 大丰农场 " 的基础上,又衍生出四岔河监狱和吴家洼监狱,这样一来,大丰县便有了三块上海 " 飞地 "。

借鉴大丰 " 飞地 " 的成功模式,上海又陆续在安徽设立了白茅岭农场,在福建省设立了军天湖农场(后迁至安徽)等 " 飞地 " 农场。

到 60 年代,又有约 8 万名上海知青陆续插队落户到了大丰。

他们的到来,不仅加快了当地垦荒辟壤的步伐,也让大丰农场真正成为保障上海主副食品供应的 " 菜篮子 "。

上海分布在外地的 " 飞地 ",也随着生产类型和用途有了不同区分。

比如上海设在江苏省境内的南京梅山炼铁基地、徐州大屯煤矿、昆山振苏砖瓦厂,这三家都属于上海的 " 工业飞地 ",其他地区的 " 飞地 " 则主要为 " 农业飞地 "。

再从功能划分来看,安徽的黄山茶林场和练江草场,主要是安置支援三线建设的上海知青;而安徽宣城的军天湖农场和白茅岭农场则最初用于改造罪犯。

值得一提是,负责 " 飞地 " 管理的上海籍干部,他们的户籍和组织关系依然是在上海,只是在此工作而已。

他们的随迁子女,也同样是上海户口。除了学的是上海教材,而且还能在高考时得到特殊的政策加分,大部分也选择回到了上海。

进入 21 世纪以来,这些上海 " 飞地 " 加快转型步伐,除了几个监狱外,基本上都已转制为国有企业。

比如大丰农场,如今就是上海光明集团旗下的单位。上海人经常喝的光明牛奶,很大一部分就是来自这里。

不过,对于上海来说,大丰农场可不仅仅只提供新鲜牛奶。

二、上海重要的 " 米袋子 "" 菜篮子 "

如今的大丰农场总面积大约为 300 平方公里,是上海市徐汇区面积的约 5 倍多、黄浦区的约 14 倍。

事实上," 大丰农场 " 只是人们习惯的说法,是上海位于盐城大丰区的上海农场、海丰农场、和川东农场的统称,持续供应着上海人日常最主要的主副食产品。

上海农场局大丰农场

比如最主要的粮食生产,大丰农场目前已全部实现机械化作业,年产粮食超过 20 万吨,占上海粮食最低保有量 20%;旗下的 " 海丰大米 " 不仅荣获 " 中国名牌农产品 " 称号,同时也是上海人餐桌上最重要的大米种类。

而作为中央和上海两级生猪储备基地,大丰农场建有 20 座大型规模化养猪场,生猪存栏量已突破 100 万头,占上海生猪最低保有量的 40%,每年可向上海市场供应 90 万头生猪。

还有上海人每天能喝到的 " 光明鲜奶 ",也是主要来自大丰农场。

这里喂养了约 2.5 万头奶牛,占上海奶牛存栏量三分之一多;年产鲜奶 13 万吨,占上海鲜奶最低保有量的 50%,因此为上海提供源源不断的鲜奶及奶制品。

早餐有牛奶,自然也少不了鸡蛋。

大丰农场目前已形成 50 万羽养殖能力,占上海蛋鸡现有存栏量的 50%;鲜蛋年销量 6000 吨,占上海鲜蛋最低保有量的 10.34%。

此外,大丰农场还拥有 8 万亩养殖水面,约占上海养殖水面总面积的 27.87%;年产淡水鱼 5 万吨,占上海淡水产品最低保有量的 31.25%,是华东地区最大的高标准水产养殖基地。

对于上海人来说,大丰农场既是重要的 " 米袋子 "" 菜篮子 ",也是人与自然和谐相处的风水宝地。

为了尽可能保护周边环境,上海的相关企业不仅应用最新农业科技提升产量,还通过沼气发电等技术,将畜禽废弃物无害化处理并生态还田,开发秸秆饲料、有机肥、食用菌等生态产业,构建出 " 种植、养殖、微生物 " 一体化的 " 三维 " 种养循环产业链,从而实现资源综合利用、变废为宝。

比如光明集团就在大丰农场打造出 " 种养循环 " 产业链:利用奶牛场粪污沼气发电,沼渣制成有机肥反哺农田,形成独特现代农业发展景象。

与此同时,在无数上海人与盐城方面的共同努力下,大丰将昔日贫瘠的滩涂地建设成为了自然湿地公园,拥有麋鹿国家级自然保护区,以及国内种植郁金香面积最大的 " 荷兰花海 " 公园。

昔日的上海 " 飞地粮仓 ",化身湿地与动物保护的自然景区后,也吸引了无数上海游客前来,一边游览,一边还能采购新鲜的农产品带回去。

而对于盐城来说," 大丰农场 " 的出现不仅解决了上海的主副食产品供应,也令其与上海有了更紧密的合作关系。

三、从单向输血到双向共赢

与长三角区域所有城市一样,盐城也一直希望能与上海多 " 亲近 ",好获得更多发展资源。

甚至很长一段时间内,盐城的愿景是成为北上海 " 飞地经济 " 示范区,以及上海科创成果转化基地、上海生态旅游康养基地、上海优质农产品供应基地,简称 " 一区三基地 "。

遗憾的是,盐城与上海虽仅相隔 300 多公里,彼此合作却始终面临交通不便的问题。

许多上海知青曾撰文回忆,过去从上海去盐城大丰,至少要经过长江客轮、汽车和拖拉机转运,耗时一整天。

即便后来修通了高速,可因为没有高铁,通行时间也在 3 小时左右,这还是在天气良好,过江通道不堵车的情况下。

随着长三角一体化进程加速,这片相隔不远的 " 飞地 " 终于迎来历史机遇。

2018 年,盐城明确提出 " 接轨大上海、融入长三角 ",成为了长三角中心区 27 个城市之一。

2020 年盐通高铁通车,盐城至上海车程缩短至 2 小时左右,物理距离的拉近,让盐城终于跻身上海都市经济圈,并以 " 飞地 " 为支点,全面对接长三角区域的产业链。

数据显示," 十四五 " 以来,盐城全市新开工的长三角地区亿元以上项目达到 1508 个,占全市新开工亿元以上项目的 73.2%。

尤其在临港、光明、上海电气等上海龙头企业的带动下,已有 600 多家沪上企业在盐城落地发展;另据相关统计,盐城目前三分之一的规模以上工业企业与上海企业有合作关系。

其中,盐城市政府、东台市政府和上海地产集团共建的 " 长三角(东台)康养基地 ",集医疗、养老、康复于一体,更成为了跨区域民生合作的典范 。

此外,盐城与长三角地区合作共建园区,14 家中沪盐合作园区就达 11 家,占上海对外合作园区的三分之一,并实现了县域全覆盖;而探索 " 上海总部 + 大丰基地 " 模式的沪苏大丰产业联动集聚区,更是沪苏两地高层直接推动的省市合作园区。

根据盐城政府公布的信息,2024 年盐城承接沪苏产业转移项目 182 个,协议投资额超 800 亿元 ,其中绝大部分来自上海,充分显示出盐城与上海 " 越走越近 " 的态势。

时光如梭,从 " 飞地垦荒 " 到 " 飞地经济 2.0",从单向保供的 " 菜篮子 ",到双向赋能的 " 经济共同体 ",与共和国几乎同龄的大丰农场串起了盐城与上海的跨越之路,长三角一体化的肌理也在此清晰舒展。

这片跨越三百公里的 " 飞地 ",既是行政划拨的历史注脚,更是市场驱动的时代答卷。

当 " 上海户口 " 不再是地理标签,当 " 飞地 " 边界被发展共识消融,区域协同的种子已在制度创新中破土,生长出中国城市群跨域协作的新范式。

或许终有一日,所有 " 飞地 " 都将成为协同发展的 " 熟地 ",而大丰的故事也为中国区域经济版图的重构,写下先行注脚。