设计不止于吸睛, 真正的价值藏在销量增长里

用户体验之父唐纳德・诺曼曾提出:颠覆式创新期聚焦性能竞争,设计趋同;

而技术日渐成熟后,设计将成为差异化竞争的核心,需满足用户对文化、体验、情绪等多元需求,也正是渐进式创新的关键。

显然,当小的中国汽车新能源与智能化驱动的产业变革,已从颠覆式创新周期,转入渐进式创新周期。

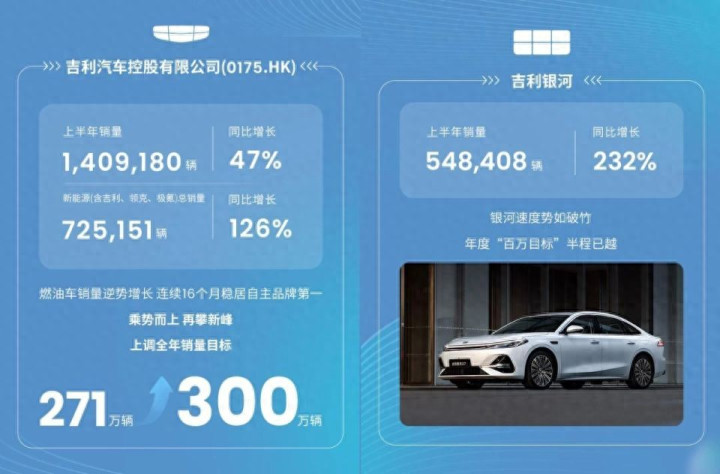

如果我们仔细研究当前销量增速最快的车企——上半年销量同比增长47%、全年目标直接由271万增至300万辆的吉利,就会发现它的发展逻辑恰恰符合渐进式创新的描述。

在大集团体系化的强技术基石背书下,以“对的方向、对的人和做对事“的正循环逻辑,用设计长板满足用户更为苛刻的体验需求,并着手于第二根增长曲线的建立。

其实为了应对技术竞争与市场需求从变革期到成熟期这一属性上的变化,吉利在最近一年内接连做了大量战略上的决策。

战略聚焦+整合资源,本质上都是在技术卷到极致的市场中,以规模化、高效化的经营成本来应对竞争压力。

而当以用户需求为中心的渐进式创新阶段开始走上舞台时,吉利也率先把“设计作为企业核心竞争力”纳入关键战略选择。

在今年的上海全球投资促进大会上,吉利控股集团董事长李书福强调“原创设计是吉利的核心竞争力之一,吉利创新设计院已连续两年在上海领衔发布了《中国汽车设计话语体系研究白皮书》,这是中国汽车行业首创。”

而在此前的诸多公开场合,吉利汽车集团CEO淦家阅也曾多次提到这一战略目标。

显然,与很多友商不同的是,吉利很清楚,单一优势难抵周期风浪,唯有让“技术筑底、设计赋能”形成双轮驱动,方能借助多元能力构建自身壁垒。

放眼全球,穿越了百年周期的奔驰宝马,也有着相同的战略思考。

所有将设计负责人列入最高决策层的百年车企,对设计领军者的要求都是“将标准不一、尤为感性的设计拆解为每一个具体且高效的落地动作”。

换句话说,设计要真正成为核心竞争力,其掌舵者必须是战略到商业的转译者,而非单纯的美学创作者或执行者。

吉利汽车集团副总裁、吉利设计掌舵人陈政精准扮演了这一角色。将企业设计战略的顶层目标,解码为可量化、可落地的动作,并直接赋能销量跃升。

陈政及其团队精准地将设计的竞争力落在了产品价值上。

凭借陈政“西学东渐”到主导“全球审美”的个人经验,吉利设计组建了全球顶尖的设计团队,以文化驱动重塑着汽车设计的叙事逻辑,同时让吉利的主流产品并没因为家用务实的定位而丧失了令人向往的价值感,将实用需求与高端价值感从对立转化为了统一。

以上市3个月蝉联B级插混轿车销冠的银河星耀8为例,车头切线夹角为40.8度的“四高三低中式美”挺阔面相,满足950mm头部空间的经典纯粹溜背,搭配实用的操作设计,既与求新求异的新能源竞品形成区隔,又让经典焕发时代感。

不仅如此,陈政融合国企积淀与民企实战经验,在多个爆款实践中提炼出跨越能源类别的设计逻辑 “设计力 = 品质 /(成本 + 效率)× 美” 公式,将战略转化为用户可感知价值。

如新一代博越 L,设计师们用端庄大气的16道直瀑格栅与取意西湖波光点阵的2.4米贯穿灯,加上焕新的水晶档把、镀铬空调出风口等老钱风的元素铺垫,在老款的造型基础上,重拾初代博越“大美中国车”的定位,上市之初就从SUV销量榜的三百多名飙升到了第十名,到现在一直维持着周销3000台以上的稳定表现。

技术迭代进入平稳期后,很多人都逐渐想明白了“颜值是第一生产力”的底层逻辑:参数是入场券,设计才是能与用户共情的关键。

前几天新一代小鹏P7发布之时,何小鹏斩钉截铁地宣布小鹏将从“科技第一改为颜值第一”。

但设计的商业价值绝不仅限于此,还在于对战略的解码与销量的再赋能。

不是靠大手笔投入,而是在满足用户信赖感的基础上,挖掘超越预期的惊喜,为销量目标提供支撑。

这种能力的差异,体现在对主流用户需求的精准把握上。

比如吉利银河 A7,在新能源车扎堆 “泛设计” 时,以拒绝眯眯眼的有神大灯,贯穿前后的立体腰线,以及三厢比例、传统门把手、实体按键等一系列元素,既回应了用户对 “值得信赖” 的安心需求,也契合了时代变革中对经典设计的情感渴求。

更典型的例子是即将上市的大六座SUV银河M9。

面对3排6座SUV用户总抱怨空间不够的体验痛点,“问题还是出在心理需求的代偿缺失上”三排座用户缺的不是空间,而是被弯腰穿行偷走的尊严。

陈政带领吉利的设计师们将银河M9的二排门洞高度优化到了1米1,内舱挑高1米3、二排过道同级最宽180毫米,让用户从上车到进三排的全体验旅程都无需爬坡、弯腰、钻行,尊贵与自在地进出是宽阔空间的另一种设计转译。

此外,他们还为银河M9的三排乘客设计了一个0.15平米的勃朗峰舷窗,比同级多出的1/3可视面积,给用户营造了一种可一览4800米欧洲巅峰的向往感。无论是动线还是视线,都是用户不会亲自说出口的情感需求,也恰是设计得以在用户体验全链路上提供价值的关键。

这种更深层次的超越用户预期的需求挖掘与设计转译,本质上还是源于“战略→设计→市场”这种体系化的研究与实践使然。

网上对吉利和吉利的设计讨论量或许不及小米、华为等自带流量的新势力,但却恰恰体现了吉利一贯踏实务实的品牌精神。

吉利的用户群体多为这个社会的主流中坚力量,是兼具成熟判断与务实理性特质的消费群体,他们更倾向于摒弃“流量即真相”的思维定式,更习惯于穿透营销噪音,精准辨识值得长期托付的企业、产品和人。

面对这群理性的决策者,吉利的选择更加清晰而坚定:不迎合流量幻象,专注锻造“硬核可信力”。通过持续优化研发、设计、制造、服务、售后等全链路体系,扎实回应不同周期下的用户本质需求。

银河品牌两年百万销量的实质成果,正是对这套逻辑的强力验证,当产品实力与团队能力足以成为“信任资产”,便能获得用户的长期持有。

毕竟流量生意只能吸引流量,唯有值得信赖的产品与值得托付的人,才是驱动真实销量与持久市场口碑的核心引擎。