小米为何总遭流量反噬?

在 3 月以前,小米可以说是烈火烹油、鲜花着锦。

在小米汽车的巨大成功之下,小米股价一度上涨至近 60 港元,市值攀上 1.5 万亿港元。

然而,最近小米一路高歌猛进的趋势骤然被打断,雷军的微博也不复从前热闹。

在一片舆论之中,小米也在迎来自己更大的考验。

3 月以来,小米接连经历了几场风波。

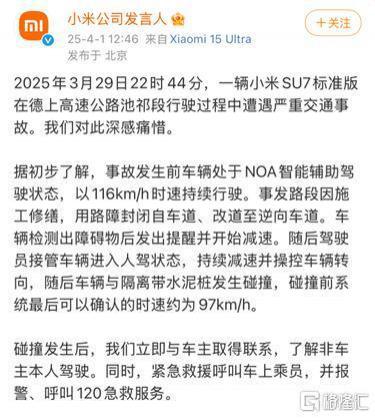

3 月底,一辆 SU7 标准版在开启 NOA 智能辅助驾驶时发生车祸,车门锁死导致 3 人死亡。

事故引发了舆论海啸,不少人开始质疑小米智驾的能力和紧急逃生机制。在此事故之后,小米市值单日缩水 800 亿港元,雷军微博也停止更新。

但交通事故往往并不仅仅是车的问题,事故内情也难以分辨。

也是因此,事故后,小米仍有不少拥趸,也有不少人等待雷军的回归。

资本市场上,小米股价也在 4 月 7 日跌至最低的 36 港元后逐渐回升。

在事故之后的 4 月,小米迎来交付高峰,一个月内交付了超过 28000 台汽车。

但在大面积交付之后,小米很快又卷入了更大的风波。

先是小米通过 OTA 更新限制 SU7 Ultra 的动力输出,1548 匹最大马力被锁定,车主需要达成赛道成绩才能解锁,否则只能使用大约 900 匹马力。

后来,SU7 Ultra 车主发现价值 4.2 万元的选装件 " 碳纤维双风道前舱盖 ",散热效果与宣传不符,实测功能不及预期。

小米就此道歉,但给出的补偿方案是 20000 积分,相当于 2000 元人民币,在车主眼中实在缺乏诚意,引发退车维权潮。

在多重危机冲击下,小米汽车 4 月交付量环比下降 3% — 4.25%,出现首次负增长。近三周销量数据显示,小米 su7 Ultra 的销量已经下降到 400 多台 / 周左右。

尽管小米高管表示这是必然的周期,但实则这也已经能够说明此前一片大好的形势如今似乎开始出现变化。

不难发现,三个事件的症结均出于一个原因——营销。

在宣传中模糊 " 智能驾驶 " 的等级,将 " 辅助驾驶 " 宣传为 " 智能驾驶 ",并非小米独创,而是整个行业普遍存在的问题。

但交付后出现的问题,则是小米激进的营销策略的反噬。

从安全角度考虑,小米 OTA 限制高马力在非专业场地使用无可厚非。

但问题在于,前期宣传之时,为了推销,小米却将高马力作为宣传卖点,但却对此进行严格的马力解锁条件,对此,消费者必然会感觉到 " 被欺骗 "。

SU7 Ultra 和纽北原型车一样的价值 4.2 万的碳纤维双风道前舱盖,具有一定的粉丝属性,不少消费者买的确实只是外观,但你不能真的只给外观,却宣传有着所谓的空气动力学特性。

某种意义上," 高端 " 和 " 性价比 " 难以并存。

原本,SU7 Ultra 应该是小米迈向高端的一个尝试,但从预售价 81.49 万到售价 52.99 万的落差,无疑表明,小米仍旧想要吸引可以 " 咬咬牙 " 提高预算的消费者。

最终,只能两头不讨好,既无法吸引真正买得起这个档位车型的消费者,又难以讨好被宣传鼓动提高预算的消费者。

对于小米汽车来说,品牌起步相对较晚,基础也不够扎实,品牌故事几乎只有雷军的创业故事,也是因此,小米汽车几乎陷入了一味激进的夸张宣传。

但问题在于,这样的宣传策略在顺风时固然能够推波助澜,但在逆风时,也就能成为覆舟之浪。

过火的宣传,正在让小米 " 引火上身 "。

雷军,几乎可以说是近几年来,甚至是互联网时代以来,国内最成功的企业家 IP 之一。

从开始多有争议的 " 雷布斯 ",到后来交口称赞的 " 雷斯克 ",雷军的流量已经超过了绝大多数网红。

而在泼天的流量背后,雷军的个人财富也不断增长。

《2025 胡润全球富豪榜》中,56 岁的雷军以 2200 亿元财富位列中国第八,同比翻番,首次进入中国前十,位列全球排名第 50 位。

小米汽车的火热和雷军个人的热度相辅相成——

雷军个人的优质形象带来了大众对于小米汽车的信任和购买,而小米汽车火热的销量又给雷军个人的成功添砖加瓦。

在不少粉丝眼里,雷军是一名难得的 " 实干家 "。

在《小米创业思考》一书中,雷军也提到小米自创立至今 12 年只干了一件事,那就是,用互联网的思维和方法,改造传统制造业,实践、丰富 " 互联网 + 制造 ",推动商业社会的效率革命,以实现最大化的用户利益和社会经济运转效率。

雷军做得很多的,实际上是用互联网思维,高举高打地重塑了传统制造业的营销方式。

从小米做手机开始,雷军的各种夸张言论就不绝于耳。

无论是 " 三年内冲击全球第一 ",还是 " 硬件净利润率不超过 5%",甚至是 " 小米消灭了中国山寨手机 ",都成为了小米手机成功的注脚。

然而,在过度拔高的消费者期待之下,小米手机屡屡出现的新闻却是,屏幕和摄像头的虚假宣传,手机后壳松动等一系列品控问题,以及通过仅释放部分库存和限时抢购制造供不应求的假象。

以至于在很长一段时间里,小米都处于毁誉参半的境地,连带着雷军也是同样伴随着种种争议。

企业和企业家的强绑定是一把双刃剑。

以马斯克为例,不少购买特斯拉的人,是折服于马斯克的个人魅力。

但当马斯克出现负面新闻,民众的更多情绪也反扑向了特斯拉,以至于砸车、开盒事件频出。

现如今,小米和雷军似乎也面临类似的境地。

现如今的小米手机已经和雷军逐渐解绑,但小米汽车却和雷军强绑定,因此小米汽车的问题最终都直指雷军本人,各种问题大家也倾向于直接找雷军解决。

也是因此,现在能拯救小米品牌和雷军个人的,只能是雷军自己。

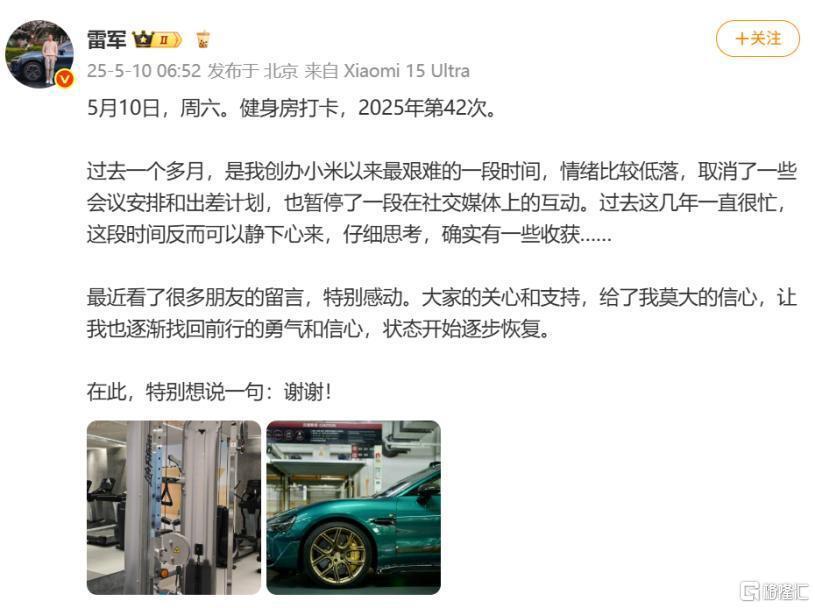

在 3 月底的事故之后,雷军暂停了发博和打卡,而在最近,雷军直接修改了微博设置,只允许 100 天以上的粉丝评论。

而这样的沉默,伤害的恰恰是过去对于雷军给予更多信任的消费者。

这样的事件在小米的发展过程中几乎是反复出现。

路人由于对雷军的钦佩或赞许成为粉丝,进而购买产品,但激进的宣传策略又伤害部分消费者,最后遭到部分反噬。

而这样的标签一旦带上,就很难再被摘下。

一直以来,小米都给人一种 " 花小钱办大事 " 的感觉。

在这种品牌打造的背后,是从做手机开始,小米一以贯之夸张的宣传策略。

在小米过激的宣传策略背后,最根本的原因是,钱无法买不来时间,产品开发如此,品牌打造也是如此。

去年 5 月,小米 SU7 早已开始交付,雷军却自曝,SU7 " 还没跑完全生命周期路测 ",而对于造车大厂而言,这基本都是要在交付之前完成的。

这不仅暴露了雷军对于宣传的不谨慎,同样也体现出了小米的激进。

不论是出于对于手机业务的担忧,还是对于汽车业务的自信,小米对于汽车业务的激进几乎是致命的。

相比手机行业的快消属性,汽车行业对安全性和可靠性的高门槛要求更严苛,过度依赖营销而忽视技术沉淀,这种反噬只会更加严重。

03 结语

小米及雷军的遭遇,并非只是单一企业的信任危机,而是新能源汽车高速发展期的缩影。

过往,新能源车行业几乎都以 " 流量至上 ",续航虚标、功能缩水等夸大宣传的问题屡见不鲜,技术名词滥用、概念过度包装等也频频出现。

这样的夸大营销和新能源汽车行业的激烈竞争不无关系,由于产品渐趋同质化,车企只能在营销上各显神通。

也是因此,早从 2021 年开始,这种 " 浮夸炒作风 " 早已被多次批评,但仍旧屡禁不止。

短期来看,这样的营销策略虽然能够吸引眼球,但长期损害品牌价值与行业健康发展。

无论是小米,还是其他的新能源汽车品牌,想要真正从激烈竞争中突围,最需的,是要回归汽车工业的本质——安全、可靠与用户体验。

(全文完)